Guy de Maupassant : Mont-Oriol. Préoriginale de ce chapitre publiée dans Gil Blas du 14 au 19 janvier 1887.

| Chapitre VIII — | Deuxième Partie, Chapitre I | — Chapitre II |

Deuxième Partie

I

À peine eût-on reconnu la station d’Enval, le 1er juillet de l’année suivante.

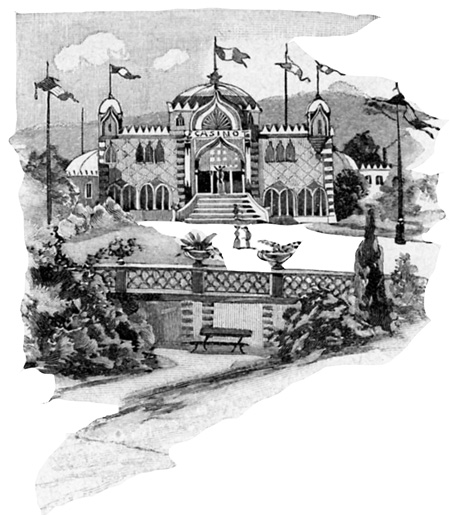

Sur le sommet de la butte, debout entre les deux issues du vallon, s’élevait une construction d’architecture mauresque qui portait au front le mot Casino, en lettres d’or.

On avait utilisé un petit bois pour créer un petit parc sur la pente vers la Limagne. Une terrasse soutenue par un mur orné d’un bout à l’autre par de grands vases en simili-marbre, s’étendait devant cette construction et dominait la vaste plaine d’Auvergne.

Plus bas, dans les vignes, six chalets montraient, de place en place, leurs façades de bois verni.

Sur la pente tournée au midi, une immense bâtisse toute blanche appelait de loin les voyageurs qui l’apercevaient en sortant de Riom. C’était le grand hôtel du Mont-Oriol. Et juste au-dessous, au pied même de la colline, une maison carrée, plus simple, mais vaste, entourée d’un jardin que traversait le ruisselet venu des gorges, offrait aux malades la guérison miraculeuse promise par une brochure du docteur Latonne. On lisait sur la façade : « Thermes du Mont-Oriol. » Puis sur l’aile de droite, en lettres plus petites : « Hydrothérapie. — Lavages d’estomac. — Piscines à eau courante. » Et sur l’aile de gauche : « Institut médical de gymnastique automotrice. »

Tout cela était blanc, d’une blancheur neuve, luisante et crue. Des ouvriers travaillaient encore, des peintres, des plombiers, des terrassiers, bien que l’établissement fût ouvert depuis un mois déjà.

Le succès d’ailleurs avait dépassé, dès les premiers jours, les espérances des fondateurs. Trois grands médecins, trois célébrités, MM. les professeurs Mas-Roussel, Cloche et Rémusot avaient pris sous leur protection la station nouvelle et accepté de séjourner quelque temps dans les villas de la Société Bernoise des Chalets Mobiles, mises à leur disposition par les administrateurs des eaux.

Sous leur influence, une foule de malades accourait. Le grand hôtel du Mont-Oriol était plein.

Quoique les bains eussent commencé à fonctionner dès les premiers jours de juin, l’ouverture officielle de la station avait été remise au 1er juillet afin d’attirer beaucoup de monde. La fête devait commencer à trois heures par la bénédiction des sources. Et le soir, une grande représentation suivie d’un feu d’artifice et d’un bal réunirait tous les baigneurs du lieu avec ceux des stations voisines et les principaux habitants de Clermond-Ferrand et de Riom.

Le casino au faîte du mont disparaissait sous les drapeaux. On ne voyait plus que du bleu, du rouge, du blanc, du jaune, une sorte de nuage épais et palpitant ; tandis qu’au sommet de mâts géants plantés le long des allées du parc, des oriflammes démesurées se déployaient dans le ciel bleu avec des ondulations de serpents.

M. Petrus Martel, qui avait obtenu la direction de ce nouveau casino, se croyait devenu, sous cette nuée de drapeaux, le capitaine tout-puissant de quelque navire fantastique ; et il donnait des ordres aux garçons en tabliers blancs, avec la voix retentissante et terrible que doivent avoir les amiraux pour commander sous la mitraille. Ses paroles vibrantes, emportées par le vent, étaient entendues jusqu’au village.

Andermatt, essoufflé déjà, apparut sur la terrasse. Petrus Martel courut à sa rencontre et le salua d’un grand geste noble.

— Tout va bien ? demanda le banquier.

— Tout va bien, monsieur le président.

— Si on a besoin de moi, on me trouvera dans le cabinet du médecin-inspecteur. Nous avons séance ce matin.

Et il redescendit la colline. Devant la porte de l’établissement thermal, le surveillant et le caissier, enlevés aussi à l’autre Société, devenue la Société rivale, mais condamnée sans lutte possible, s’élancèrent pour recevoir leur maître. L’ancien geôlier fit le salut militaire. L’autre s’inclina comme un pauvre qui reçoit l’aumône.

Andermatt demanda :

— Monsieur l’inspecteur est ici ?

Le surveillant répondit :

— Oui, monsieur le président, tous ces messieurs sont arrivés.

Le banquier entra dans le vestibule, au milieu des baigneuses et des garçons respectueux, tourna à droite, ouvrit une porte et trouva réunis dans une large pièce d’aspect sérieux, pleine de livres et de bustes d’hommes de science, tous les membres, présents à Enval, du conseil d’administration : son beau-père le marquis, et Gontran son beau-frère, Oriol père et fils, devenus presque des messieurs, vêtus de redingotes si longues, eux si grands, qu’ils avaient l’air de réclames pour une maison de deuil, Paul Brétigny et le docteur Latonne.

Après des poignées de mains rapides, on s’assit et Andermatt parla :

— Il nous reste à régler une question importante, celle du nom des sources. Je suis sur ce sujet d’un avis tout différent de celui de M. l’inspecteur. Le docteur propose de donner à nos trois sources principales les noms des trois sommités de la médecine qui sont ici. Assurément c’est là une flatterie qui les toucherait et nous les gagnerait davantage. Mais soyez sûrs, messieurs, qu’elle nous aliénerait à tout jamais ceux de leurs éminents confrères qui n’ont pas encore répondu à notre invitation et que nous devons convaincre, au prix de tous nos efforts et de tous les sacrifices, de l’efficacité souveraine de nos eaux. Oui, messieurs, la nature humaine est invariable, il faut la connaître et s’en servir. Jamais MM. les professeurs Plantureau, de Larenard et Pascalis, pour ne citer que ces trois spécialistes des affections de l’estomac et de l’intestin, n’enverront leurs malades, leurs clients, leurs meilleurs clients, les plus illustres, les princes et les archiducs, toutes les célébrités mondaines qui font en même temps leur fortune et leur réputation, jamais ils ne les enverront se guérir avec l’eau de la source Mas-Roussel, de la source Cloche ou de la source Rémusot. Car ces clients et le public entier seraient un peu fondés à croire que ce sont messieurs les professeurs Rémusot, Cloche et Mas-Roussel qui ont découvert notre eau et toutes ses propriétés thérapeutiques. Il n’est pas douteux, messieurs, que le nom de Gubler dont on a baptisé la première source de Châtel-Guyon n’ait indisposé longtemps contre cette station aujourd’hui prospère une partie au moins des grands médecins qui auraient pu la patronner dès l’origine.

Je vous propose donc de donner tout simplement le nom de ma femme à la première source découverte et le nom de Mlles Oriol aux deux autres. Nous aurons ainsi les sources Christiane, Louise et Charlotte. Ça va très bien ; c’est très gentil. Qu’en dites-vous ?

Son avis fut adopté même par le docteur Latonne qui ajouta :

— On pourrait alors prier MM. Mas-Roussel, Cloche et Rémusot d’être parrains et d’offrir le bras aux marraines.

— Parfait, parfait, dit Andermatt. Je cours chez eux. Et ils accepteront. J’en réponds ! Ils accepteront. Donc rendez-vous à trois heures, à l’église où le cortège se formera.

Et il repartit en courant.

Le marquis et Gontran le suivirent presque aussitôt. Les deux Oriol, coiffés de chapeaux de forme haute, se mirent en marche à leur tour côte à côte, graves et tout noirs sur la route blanche ; et le docteur Latonne dit à Paul, arrivé seulement la veille pour assister à la fête :

— Je vous ai retenu, mon cher monsieur, afin de vous montrer une chose dont j’attends merveille. C’est mon institut médical de gymnastique automotrice.

Il le prit par le bras et l’entraîna. Mais à peine furent-ils dans le vestibule qu’un garçon de bains arrêta le médecin :

— C’est M. Riquier qui attend pour son lavage.

Le docteur Latonne, l’année précédente, médisait les lavages d’estomac préconisés et pratiqués par le docteur Bonnefille dans l’établissement dont il était inspecteur. Mais les temps avaient modifié son opinion, et la sonde Baraduc était devenue le grand instrument de torture du nouvel inspecteur qui la plongeait dans tous les œsophages avec une joie enfantine.

Il demanda à Paul Brétigny :

— Avez-vous jamais vu faire cette petite opération-là ?

L’autre répondit :

— Non, jamais.

— Venez donc, mon cher, c’est très curieux.

Ils entrèrent dans la salle des douches où M. Riquier, l’homme au teint de brique, qui essayait, cette année-là, les sources récemment découvertes, comme il avait essayé, chaque été, de toutes les stations naissantes, attendait sur un fauteuil de bois.

Pareil à quelque supplicié des temps anciens il était serré, étranglé dans une sorte de camisole de force en toile cirée qui devait préserver ses vêtements des souillures et des éclaboussures ; et il avait l’air misérable, inquiet et douloureux des patients qu’un chirurgien vient opérer.

Dès que le docteur apparut, le garçon saisit un long tube qui se divisait en trois vers le milieu et qui avait l’air d’un serpent mince à double queue. Puis l’homme fixa un des bouts à l’extrémité d’un petit robinet communiquant avec la source. On laissa tomber le second dans un récipient de verre où s’écouleraient tout à l’heure les liquides rejetés par l’estomac du malade ; et M. l’inspecteur prenant d’une main tranquille le troisième bras de ce conduit, l’approcha, avec un air aimable, de la mâchoire de M. Riquier, le lui passa dans la bouche et, le dirigeant adroitement, le fit glisser dans la gorge, l’enfonçant de plus en plus avec le pouce et l’index, d’une façon gracieuse et bienveillante, en répétant : « Très bien, très bien, très bien ! Ça va, ça va, ça va, ça va parfaitement. »

M. Riquier, les yeux hagards, les joues violettes, l’écume aux lèvres, haletait, suffoquait, poussait des hoquets d’angoisse ; et, cramponné aux bras du fauteuil, faisait des efforts terribles pour rejeter cette bête de caoutchouc qui lui pénétrait dans le corps.

Lorsqu’il en eut avalé un demi-mètre environ le docteur dit :

— Nous sommes au fond. Ouvrez.

Le garçon alors ouvrit le robinet ; et bientôt le ventre du malade se gonfla visiblement, rempli peu à peu par l’eau tiède de la source.

— Toussez, disait le médecin, toussez, pour amorcer la descente.

Au lieu de tousser il râlait, le pauvre, et secoué de convulsions paraissait prêt surtout à perdre ses yeux qui lui sortaient de la tête. Puis soudain un léger glouglou se fit entendre par terre, à côté de son fauteuil. Le siphon du tube à double conduit venait enfin de s’amorcer ; et l’estomac se vidait maintenant dans ce récipient de verre où le médecin recherchait avec intérêt les indices du catarrhe et les traces reconnaissables des digestions incomplètes.

— Vous ne mangerez plus jamais de petits pois, disait-il, ni de salade ! Oh ! pas de salade ! Vous ne la digérez nullement. Pas de fraises, non plus ! Je vous l’ai déjà répété dix fois, pas de fraises !

M. Riquier semblait furieux. Il s’agitait maintenant sans pouvoir parler avec ce tube qui lui bouchait la gorge. Mais lorsque, le lavage terminé, le docteur lui eut extrait délicatement cette sonde des entrailles, il s’écria :

— Est-ce ma faute si je mange tous les jours des saletés qui me perdent la santé ? N’est-ce pas vous qui devriez veiller sur les menus de votre hôtelier ? Je suis venu à votre nouvelle gargote parce qu’on m’empoisonnait à l’ancienne avec des nourritures abominables, et je suis plus mal encore dans votre grande baraque d’auberge du Mont-Oriol, parole d’honneur !

Le médecin dut le calmer et il promit, plusieurs fois le suite, de prendre sous sa direction la table d’hôte des malades.

Puis il ressaisit le bras de Paul Brétigny, et l’emmenant :

— Voici sur quels principes extrêmement rationnels j’ai établi mon traitement spécial par la gymnastique automotrice que nous allons visiter. Vous connaissez mon système de médecine organométrique, n’est-ce pas ? Je prétends qu’une grande partie de nos maladies proviennent uniquement du développement excessif d’un organe qui empiète sur le voisin, gêne ses fonctions, et détruit en peu de temps l’harmonie générale du corps, d’où naissent les troubles les plus graves.

Or l’exercice est, avec les douches et le traitement thermal, un des moyens les plus énergiques pour rétablir l’équilibre et ramener les parties envahissantes à leurs proportions normales.

Mais comment décider l’homme à faire de l’exercice ? Il n’y a pas seulement dans l’acte de marcher, de monter à cheval, de nager ou de ramer un effort physique considérable ; il y a aussi et surtout un effort moral. C’est l’esprit qui décide, entraîne et soutient le corps. Les hommes d’énergie sont des hommes de mouvement ! Or, l’énergie est dans l’âme et non pas dans les muscles. Le corps obéit à la volonté vigoureuse.

Il ne faut point songer, mon cher, à donner du courage aux lâches ni de la résolution aux faibles. Mais nous pouvons faire autre chose, nous pouvons faire plus, nous pouvons supprimer le courage, supprimer l’énergie mentale, supprimer l’effort moral et ne laisser subsister que le mouvement physique. Cet effort moral, je le remplace avec avantage par une force étrangère et purement mécanique ! Comprenez-vous ? Non, pas très bien. Entrons.

Il ouvrit une porte qui donnait sur une vaste salle où étaient alignés des instruments bizarres, de grands fauteuils à jambes de bois, des chevaux grossiers en sapin, des planchettes articulées, des barres mobiles tendues devant des chaises fixées au sol. Et tous ces objets étaient armés d’engrenages compliqués que faisaient mouvoir des manivelles.

Le docteur reprit :

— Voici. Nous avons quatre exercices principaux que j’appellerai les exercices naturels ; ce sont : la marche, l’équitation, la natation et le canotage. Chacun de ces exercices développe des membres différents, agit d’une façon spéciale. Or, nous les possédons ici tous les quatre, produits artificiellement. On n’a qu’à se laisser faire, en ne pensant à rien, et on peut courir, monter à cheval, nager ou ramer pendant une heure sans que l’esprit prenne part, le moins du monde, à ce travail tout musculaire.

À ce moment, M. Aubry-Pasteur entrait suivi d’un homme dont les manches retroussées montraient des biceps vigoureux. L’ingénieur avait encore engraissé. Il marchait, les cuisses écartées, les bras loin du corps, en haletant.

Le docteur dit :

— Vous vous instruirez de visu.

Et, s’adressant à son malade :

— Eh bien, mon cher monsieur, qu’allons-nous faire aujourd’hui ? De la marche ou de l’équitation ?

M. Aubry-Pasteur, qui serrait les mains de Paul, répondit :

— Je désire un peu de marche assise, cela me fatigue moins.

M. Latonne reprit :

— Nous avons, en effet, la marche assise et la marche debout. La marche debout, plus efficace, est assez pénible. Je l’obtiens au moyen de pédales sur lesquelles on monte et qui mettent les jambes en mouvement pendant qu’on se maintient en équilibre en se cramponnant à des anneaux scellés dans le mur. Mais voici la marche assise.

L’ingénieur s’était écroulé dans un fauteuil à bascule, et il posa ses jambes dans les jambes de bois à jointures mobiles attachées à ce siège. On lui sangla les cuisses, les mollets et les chevilles, de façon qu’il ne pût accomplir aucun mouvement volontaire ; puis l’homme aux manches retroussées, saisissant la manivelle, la tourna de toute sa force. Le fauteuil d’abord se balança comme un hamac, puis les jambes tout à coup partirent, s’allongeant et se recourbant, allant et revenant avec une vitesse extrême.

— Il court, dit le docteur, qui ordonna : « Doucement, allez au pas. »

L’homme, ralentissant son allure, imposa au gros ingénieur une marche assise plus modérée, qui décomposait d’une façon comique tous les mouvements de son corps.

Deux autres malades apparurent alors, énormes tous deux, et suivis aussi de deux garçons de service aux bras nus.

On les hissa sur des chevaux de bois qui, mis en mouvement, se mirent aussitôt à sauter sur place, en secouant leurs cavaliers d’une abominable manière.

« Au galop ! » cria le docteur. Et les bêtes factices, bondissant comme des vagues, chavirant comme des navires, fatiguèrent tellement les deux patients qu’ils se mirent à crier ensemble, d’une voix essoufflée et lamentable : « Assez ! Assez ! je n’en puis plus ! Assez ! »

Le médecin commanda : « Stop ! » puis ajouta : « Soufflez un peu. Vous reprendrez dans cinq minutes. »

Paul Brétigny, qui étouffait d’envie de rire, fit remarquer que les cavaliers n’avaient pas chaud, tandis que les tourneurs de manivelles étaient en sueur.

— Si vous intervertissiez les rôles, disait-il, cela ne vaudrait-il pas mieux ?

Le docteur répondit gravement :

— Oh ! pas du tout, mon cher. Il ne faut pas confondre exercice et fatigue. Le mouvement de l’homme qui tourne la roue est mauvais, tandis que le mouvement du marcheur ou de l’écuyer est excellent.

Mais Paul aperçut une selle de femme.

— Oui, dit le médecin, le soir est réservé aux dames. Les hommes ne sont plus admis après midi. Venez donc voir la natation sèche.

Un système de planchettes mobiles vissées ensemble par leurs extrémités et par leurs centres, s’allongeant en losanges ou se refermant en carré comme ce jeu d’enfants qui porte des soldats piqués, permettait de garrotter et d’écarteler trois nageurs en même temps.

Le docteur disait :

— Je n’ai pas besoin de vous vanter les avantages de la natation sèche qui ne mouille le corps que de transpiration et n’expose, par conséquent, notre baigneur imaginaire à aucun accident rhumatismal.

Mais un garçon vint le chercher, une carte à la main.

— Le duc de Ramas, mon cher, je vous quitte. Excusez-moi.

Paul, resté seul, se retourna. Les deux cavaliers trottaient de nouveau. M. Aubry-Pasteur marchait toujours ; et les trois Auvergnats haletaient, les bras rompus, les reins cassés à secouer ainsi leurs clients. Ils avaient l’air de moudre du café.

Quand il fut dehors, Brétigny aperçut le docteur Honorat regardant avec sa femme les préparatifs de la fête. Ils se mirent à causer, les yeux levés sur les drapeaux qui auréolaient la colline.

— C’est à l’église que se forme le cortège ? demanda l’épouse du médecin.

— C’est à l’église.

— À trois heures ?

— À trois heures.

— MM. les professeurs y seront ?

— Oui. Ils accompagneront les marraines.

Les dames Paille l’arrêtèrent ensuite. Puis les Monécu père et fille. Mais comme il devait déjeuner, en tête-à-tête avec son ami Gontran, au Café du Casino, il y monta à petits pas. Paul, arrivé la veille, n’avait point vu seul à seul son camarade depuis un mois ; et il voulait lui conter beaucoup d’histoires du boulevard, histoires de filles et de tripots.

Ils étaient restés à bavarder jusqu’à deux heures et demie, quand Petrus Martel les prévint qu’on se rendait à l’église.

— Allons chercher Christiane, dit Gontran.

— Allons, reprit Paul.

Ils la trouvèrent debout sur le perron du nouvel hôtel. Elle avait les joues creuses, le teint bistré des femmes enceintes, et sa taille fortement bosselée annonçait une grossesse de six mois au moins.

— Je vous attendais, dit-elle ; William est parti en avant. Il a tant de choses à faire aujourd’hui.

Elle leva sur Paul Brétigny un regard plein de tendresse et prit son bras.

Ils se mirent en route doucement, évitant les pierres. Elle répétait :

— Comme je suis lourde ! Comme je suis lourde ! Je ne sais plus marcher. J’ai si peur de tomber !

Il ne répondait pas et la soutenait avec précaution, sans chercher à rencontrer ses yeux qu’elle tournait sans cesse vers lui.

Une foule compacte les attendait devant l’église.

Andermatt cria :

— Enfin, enfin ! Dépêchez-vous donc ! Tenez, voici l’ordre : deux enfants de chœur, deux chantres en surplis, la croix, l’eau bénite, le prêtre, puis Christiane avec M. le professeur Cloche, Mlle Louise avec M. le professeur Rémusot et Mlle Charlotte avec M. le professeur Mas-Roussel. Viennent ensuite le conseil d’administration, le corps médical, puis le public. C’est compris ? En avant !

Le personnel ecclésiastique sortit alors de l’église, et prit la tête de la procession. Puis un grand monsieur à cheveux blancs rejetés derrière les oreilles, le savant classique, suivant la forme académique, s’approcha de Mme Andermatt en la saluant profondément.

Quand il se fut redressé il partit à côté d’elle, nu-tête, pour montrer sa belle chevelure scientifique, le chapeau sur la cuisse, l’air imposant comme s’il eût appris à marcher à la Comédie-Française et à faire voir au peuple sa rosette d’officier de la Légion d’honneur, trop grande pour un homme modeste.

Il causait :

— Monsieur votre époux, madame, me parlait de vous, tout à l’heure, et de votre état qui lui inspire quelques inquiétudes d’affection. Il m’a dit vos doutes et vos hésitations sur le moment probable de votre délivrance.

Elle était devenue rouge jusqu’aux tempes et elle murmura :

— Oui, je me suis crue mère bien longtemps avant de l’être. Maintenant, je ne sais plus... je ne sais plus...

Elle balbutiait, toute confuse.

Une voix disait derrière eux :

— Cette station a le plus grand avenir. J’obtiens déjà des effets surprenants.

C’était le professeur Rémusot s’adressant à sa compagne Louise Oriol. Il était petit, celui-là, avec des cheveux jaunes mal peignés, une redingote mal coupée, l’air malpropre du savant crasseux.

Le professeur Mas-Roussel, qui donnait le bras à Charlotte Oriol, était un beau médecin, sans barbe ni moustaches, souriant, soigné, à peine grisonnant, un peu gras, et dont la douce figure rasée ne semblait ni d’un prêtre ni d’un acteur, comme celle du docteur Latonne.

Le conseil d’administration venait ensuite, conduit par Andermatt, et dominé par les coiffures gigantesques des deux Oriol.

Derrière eux marchait encore une compagnie de hauts chapeaux, le corps médical d’Enval, auquel manquait le docteur Bonnefille, remplacé d’ailleurs par deux nouveaux médecins, le docteur Black, un vieil homme très court, presque un nain, dont l’excessive dévotion avait surpris le pays entier dès le jour de son arrivée, puis un très beau garçon, très coquet, coiffé, lui, d’un petit chapeau, le docteur Mazelli, un Italien attaché à la personne du duc de Ramas, d’autres disaient à la personne de la duchesse.

Et derrière eux le public, un flot de public, de baigneurs, de paysans et d’habitants des villes voisines.

La bénédiction des sources fut très courte. L’abbé Litre les aspergea l’une après l’autre avec l’eau bénite, ce qui fit dire au docteur Honorat qu’il allait leur donner des propriétés nouvelles avec le chlorure de sodium. Puis toutes les personnes spécialement invitées entrèrent dans la grande salle de lecture, où une collation était servie.

Paul disait à Gontran :

— Comme les petites Oriol sont devenues jolies !

— Elles sont charmantes, mon cher.

— Vous n’avez pas vu M. le président ? demanda soudain aux jeunes gens l’ancien geôlier surveillant.

— Oui, il est dans le coin, là-bas.

— C’est que le père Clovis amasse du monde devant la porte.

Déjà, en allant aux sources pour les bénir, la procession tout entière avait défilé devant le vieil invalide, guéri l’année d’avant, et redevenu à présent plus paralytique que jamais. Il arrêtait les étrangers sur les routes, et les derniers venus de préférence pour leur conter son histoire :

— Ché-jeaux-là, voyez-vous, cha ne vaut rien, cha garit, ché vrai, et pi on r’tombe, mais on r’tombe prechque mort. Moi, j’avais les jambo qu’allaient pu, à ch’t’heure, v’là que j’ perds les bras, par chuite de la cure. Et mes jambo, ch’est du fer, mais du fer qu’on couperio plutôt que d’ le plier.

Andermatt, désolé, avait essayé de le faire emprisonner, en le poursuivant judiciairement pour préjudice causé aux eaux du Mont-Oriol, et tentative de chantage. Mais il n’avait pu réussir à obtenir une condamnation ni à lui fermer la bouche.

Aussitôt informé que le vieux jasait devant la porte de l’établissement, il s’élança pour le faire taire.

Au bord de la grande route, au milieu d’un attroupement, il entendit des voix furieuses. On se pressait pour écouter et pour voir. Des dames demandaient : « Qu’est-ce que c’est ? » Des hommes répondaient : « C’est un malade que les eaux d’ici ont achevé. » D’autres croyaient qu’on venait d’écraser un enfant. On parlait aussi d’une attaque d’épilepsie dont aurait été frappée une pauvre femme.

Andermatt fendit la foule, comme il savait faire, en roulant violemment son petit ventre rond entre les ventres. « Il prouve, disait Gontran, la supériorité des billes sur les pointes. »

Le père Clovis, assis sur le fossé, geignait ses peines, contait ses souffrances en pleurnichant, tandis que, debout devant lui et le séparant du public, les deux Oriol exaspérés l’injuriaient et le menaçaient à pleine gorge.

— Cha n’est pas vrai, criait Colosse, ch’est un menteux, un faignant, un braconnier, qui court le bois toute la nuit.

Mais le vieux, sans s’émouvoir, répétait d’une petite voix perçante entendue malgré les vociférations des deux hommes :

— Ils m’ont tua, mes bons méchieus, ils m’ont tua avec leur eau. Ils m’ont baigné par forche l’an paché. Et me v’là, à ch’t’heure, me v’là, me v’là !

Andermatt imposa silence à tout le monde, et se penchant vers l’impotent il lui dit, en le regardant au fond des yeux :

— Si vous êtes plus malade, c’est votre faute, entendez-vous. Mais si vous m’écoutez, je vous réponds de vous guérir, moi, en quinze ou vingt bains tout au plus. Venez me trouver dans une heure à l’établissement, quand tout le monde sera parti, et nous arrangerons ça, mon père. En attendant, taisez-vous.

Le vieux avait compris. Il se tut, puis après un silence, il répondit :

— J’ veux toujours ben échayer. Verraï.

Andermatt prit par le bras les deux Oriol et les entraîna vivement, tandis que le père Clovis restait allongé sur l’herbe entre ses béquilles, au bord de la route, clignant les yeux sous le soleil.

La foule intriguée se serrait autour de lui. Des messieurs l’interrogeaient ; mais il ne répondait plus, comme s’il n’avait pas entendu ou pas compris ; et cette curiosité, inutile à présent, finissant par l’ennuyer, il se mit à chanter à tue-tête, d’une voix aussi fausse que suraiguë, une interminable chanson en patois inintelligible.

Et la foule s’écoula peu à peu. Seuls quelques enfants demeurèrent longtemps debout devant lui, les doigts dans le nez, en le contemplant.

Christiane, très fatiguée, était rentrée se reposer ; Paul et Gontran se promenaient dans le nouveau parc au milieu des visiteurs. Tout à coup ils aperçurent la compagnie des acteurs qui avait aussi déserté l’ancien Casino pour s’attacher à la fortune naissante du nouveau.

Mlle Odelin, devenue très élégante, se promenait au bras de sa mère, qui avait pris de l’importance. M. Petitnivelle, du Vaudeville, semblait très empressé auprès de ces dames que suivait M. Lapalme, du Grand-Théâtre de Bordeaux, en discutant avec les musiciens, toujours les mêmes, le maestro Saint-Landri, le pianiste Javel, le flûtiste Noirot et la contrebasse Nicordi.

En apercevant Paul et Gontran, Saint-Landri s’élança vers eux. Il avait eu, pendant l’hiver, un tout petit acte en musique joué dans un tout petit théâtre excentrique ; mais les journaux avaient parlé de lui avec une certaine faveur et il traitait de haut, maintenant, MM. Massenet, Reyer et Gounod.

Il tendit ses deux mains avec un élan bienveillant et raconta aussitôt sa discussion avec ces messieurs de l’orchestre qu’il dirigeait.

— Oui, mon cher, c’est fini, fini, fini, des rengainards de la vieille école. Les mélodistes ont fait leur temps. Voilà ce qu’on ne veut pas comprendre.

La musique est un art neuf. La mélodie en est le bégaiement. L’oreille ignorante a aimé les ritournelles. Elle y prenait un plaisir d’enfant, un plaisir de sauvage. J’ajoute que les oreilles du peuple ou du public naïf, les oreilles simples aimeront toujours les petites chansons, les airs enfin. C’est un amusement assimilable à celui que prennent les habitués des cafés-concerts.

Je vais me servir d’une comparaison pour me faire bien comprendre. L’œil du rustre aime les couleurs brutales et les tableaux éclatants, l’œil du bourgeois lettré mais non artiste aime les nuances aimablement prétentieuses et les sujets attendrissants ; mais l’œil artiste, l’œil raffiné, aime, comprend, distingue les insaisissables modulations d’un même ton, les accords mystérieux des nuances, invisibles pour tout le monde.

De même en littérature : les concierges aiment les romans d’aventures, les bourgeois aiment les romans qui les émeuvent, et les vrais lettrés n’aiment que les livres artistes incompréhensibles pour les autres.

Quand un bourgeois me parle musique, j’ai envie de le tuer. Et quand c’est à l’Opéra, je lui demande : « Êtes-vous capable de me dire si le troisième violon a fait une fausse note à l’ouverture du troisième acte ? — Non. — Alors taisez-vous. Vous n’avez pas d’oreille. » L’homme qui, dans un orchestre, n’entend pas en même temps l’ensemble, et séparément tous les instruments, n’a pas d’oreille et n’est pas musicien. Voilà ! Bonsoir !

Il pivota sur un talon, et reprit : « Pour un artiste toute la musique est dans un accord. Ah ! mon cher, certains accords m’affolent, me font entrer dans toute la chair un flot de bonheur inexprimable. J’ai aujourd’hui l’oreille tellement exercée, tellement faite, tellement mûre, que je finis par aimer même certains accords faux, comme un amateur dont la maturité de goût arrive à la dépravation. Je commence à être un corrompu qui cherche les extrêmes sensations d’ouïe. Oui, mes amis, certaines fausses notes ! Quelles délices ! Quelles délices perverses et profondes ! Comme ça remue, comme ça ébranle les nerfs, comme ça gratte l’oreille... comme ça gratte... ! comme ça gratte... ! »

Il se frottait les mains avec ravissement, et il chantonna : « Vous entendrez mon opéra, — mon opéra, — mon opéra. — Vous entendrez mon opéra. »

Gontran dit :

— Vous faites un opéra ?

— Oui, je l’achève.

Mais la voix de commandement de Petrus Martel retentissait :

— Vous comprenez bien ! C’est convenu : une fusée jaune, et vous partez !

Il donnait des ordres pour le feu d’artifice. On le rejoignit et il expliqua ses dispositions en montrant de son bras tendu, comme s’il eût menacé une flotte ennemie, des piquets de bois blancs sur la montagne, au-dessus des gorges, de l’autre côté du vallon.

— C’est là-bas qu’on le tirera. Je disais à mon artificier d’être à son poste dès huit heures et demie. Aussitôt que le spectacle sera fini je donnerai le signal d’ici par une fusée jaune, et alors il allumera la pièce d’ouverture.

Le marquis apparut :

— Je vais boire un verre d’eau, dit-il.

Paul et Gontran l’accompagnèrent et redescendirent la colline. En arrivant à l’établissement ils aperçurent le père Clovis qui y pénétrait, soutenu par les deux Oriol, suivi par Andermatt et par le docteur, et faisant, à chaque traînée de ses jambes sur le sol, des contorsions de souffrance.

— Entrons, dit Gontran, ce sera drôle.

On assit l’impotent sur un fauteuil, puis Andermatt lui dit :

— Voici mes propositions, vieux filou que vous êtes. Vous allez vous guérir immédiatement en prenant deux bains chaque jour. Et vous aurez deux cents francs aussitôt que vous marcherez...

Le paralytique se mit à gémir :

— Mes jambo, ch’est du fer, mon brave monchieu.

Andermatt le fit taire et reprit :

— Écoutez donc... Et vous aurez encore deux cents francs tous les ans, jusqu’à votre mort... vous entendez... jusqu’à votre mort si vous continuez à éprouver l’effet salutaire de nos eaux.

Le vieux resta perplexe. La guérison continue contrariait toutes ses dispositions d’existence.

Il demanda en hésitant :

— Mais quand... quand ch’est fermé... votre boîte... si cha me reprend... j’y peux rien... moi... pichque ch’est fermé... vote eau...

Le docteur Latonne l’interrompit ; et se tournant vers Andermatt :

— Parfait... ! parfait... ! Nous le guérirons tous les ans... cela vaut même mieux et prouvera la nécessité du traitement annuel, l’indispensabilité du retour. Parfait, c’est entendu !

Mais le vieux répétait de nouveau.

— Che ch’ra pas commode ch’te fois, mes braves méchieus. Mes jambo, ch’est du fer, du fer en barro...

Une idée nouvelle germait dans l’esprit du docteur :

— Si je lui faisais faire quelques séances de marche assise, dit-il, je hâterais beaucoup l’effet des eaux. C’est une chose à tenter.

— Excellente pensée, répondit Andermatt, qui ajouta : « Maintenant, père Clovis, allez-vous-en et n’oubliez pas nos conventions. »

Le vieux partit en gémissant toujours ; et, comme le soir venait, tous les administrateurs du Mont-Oriol rentrèrent dîner, car la représentation théâtrale était annoncée pour sept heures et demie.

Elle avait lieu dans la grande salle du nouveau Casino qui pouvait contenir mille personnes.

Dès sept heures, les spectateurs qui n’avaient point de places numérotées se présentèrent.

À sept heures et demie la salle était pleine et le rideau se leva sur un vaudeville en deux actes qui précédait l’opérette de Saint-Landri, interprétée par des chanteurs de Vichy, cédés pour la circonstance.

Christiane, au premier rang, entre son père et son mari, souffrait beaucoup de la chaleur.

Elle disait, à tout instant :

— Je n’en puis plus ! je n’en puis plus !

Après le vaudeville, lorsque commença l’opérette, elle faillit se trouver mal, et, se tournant vers son mari :

— Mon cher Will, je vais être obligée de sortir. J’étouffe !

Le banquier fut désolé. Il tenait avant tout à ce que la fête réussît, d’un bout à l’autre, sans un accroc. Il répondit :

— Fais tous tes efforts pour résister. Je t’en supplie. Ton départ bouleverserait tout. Tu aurais la salle entière à traverser.

Mais Gontran, placé derrière elle avec Paul, avait entendu. Il se pencha vers sa sœur :

— Tu as trop chaud ? dit-il.

— Oui, j’étouffe.

— Bon. Attends. Tu vas rire.

Une fenêtre était proche. Il s’y glissa, monta sur une chaise et sauta dehors sans être presque remarqué.

Puis il entra dans le café complètement vide, étendit la main sous le comptoir où il avait vu Petrus Martel cacher la fusée de signal, et, l’ayant volée, il courut se cacher dans un massif, puis l’alluma.

La rapide gerbe jaune s’envola vers les nuages en décrivant une courbe et jetant à travers le ciel une longue pluie de gouttes de feu.

Presque aussitôt une formidable détonation éclata sur la montagne voisine et un faisceau d’étoiles s’éparpilla dans la nuit.

Quelqu’un cria dans la salle de spectacle où frémissaient les accords de Saint-Landri : « On tire le feu d’artifice ! »

Les spectateurs les plus proches des portes se levèrent brusquement pour s’en assurer et sortirent à pas légers. Tous les autres tournèrent les yeux vers les fenêtres, mais ne virent rien, car elles regardaient la Limagne.

On demandait : « Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? »

Une agitation remuait la foule impatiente, avide surtout d’amusements simples.

Une voix du dehors annonça : « C’est vrai, on le tire. »

Alors, en une seconde, toute la salle fut debout. On se précipitait vers les portes, on se bousculait, on hurlait vers ceux qui obstruaient la sortie : « Mais dépêchez-vous, dépêchez-vous donc ! »

Tout le monde fut bientôt dans le parc. Seul Saint-Landri exaspéré continuait à battre la mesure devant son orchestre distrait. Et là-bas les soleils succédaient aux chandelles romaines, au milieu des détonations.

Tout à coup, une voix formidable lança trois fois ce cri furieux : « Arrêtez, nom de Dieu ! Arrêtez, nom de Dieu ! Arrêtez, nom de Dieu ! »

Et, comme un feu de Bengale immense s’allumait alors sur le mont, éclairant en rouge à droite, en bleu à gauche, les rochers énormes et les arbres, on aperçut, debout dans un des vases de simili-marbre qui décoraient la terrasse du Casino, Petrus Martel éperdu, nu-tête, les bras en l’air, gesticulant et hurlant.

Puis, la grande clarté s’éteignant, on ne vit plus rien que les vraies étoiles. Mais aussitôt, une autre pièce partit et Petrus Martel, sautant à terre, s’écria : « Quel désastre ! quel désastre ! Mon Dieu, quel désastre ! »

Et il passait dans la foule avec des gestes tragiques, des coups de poing dans le vide, des trépignements de colère, en répétant toujours : « Quel désastre ! Mon Dieu, quel désastre ! »

Christiane avait pris le bras de Paul pour venir s’asseoir au grand air, et elle regardait, ravie, les fusées qui montaient au ciel.

Son frère la rejoignit tout à coup, et dit :

— Hein, est-ce réussi ? Crois-tu que c’est drôle ?

Elle murmura :

— Comment, c’est toi ?...

— Mais oui, c’est moi. Est-elle bonne, hein ?

Elle se mit à rire, trouvant cela drôle en effet. Mais Andermatt arrivait, navré. Il ne comprenait pas d’où un coup pareil était parti. On avait volé la fusée sous le comptoir pour donner le signal convenu. Une pareille infamie ne pouvait venir que d’un émissaire de l’ancienne Société, d’un agent du docteur Bonnefille !

Et il répétait, lui :

— C’est désolant, positivement désolant. Voici un feu d’artifice de deux mille trois cents francs qui est perdu, tout à fait perdu !

Gontran reprit :

— Non, mon cher, en comptant bien, la perte ne s’élève pas à plus du quart, mettons au tiers, si vous voulez ; soit à sept cent soixante-six francs. Vos invités auront donc joui de quinze cent trente-quatre francs de fusées. Ça n’est pas mal, en vérité.

La colère du banquier se tourna vers son beau-frère. Il le prit brusquement par le bras :

— Vous, j’ai à vous parler d’une façon sérieuse. Puisque je vous tiens, faisons un tour dans les allées. J’en ai pour cinq minutes, d’ailleurs.

Puis, se tournant vers Christiane :

— Je vous confie à notre ami Brétigny, ma chère ; mais ne restez pas longtemps dehors, ménagez-vous. Vous pourriez attraper froid, vous savez. Prenez garde, prenez garde !

Elle murmura :

— Ne craignez rien, mon ami.

Et Andermatt entraîna Gontran.

Dès qu’ils furent seuls, un peu loin de la foule, le banquier s’arrêta.

— Mon cher, c’est de votre situation financière que je veux vous parler.

— De ma situation financière ?

— Oui ! la connaissez-vous, votre situation financière ?

— Non. Mais vous devez la connaître pour moi, puisque vous me prêtez de l’argent.

— Eh bien, oui, je la connais, moi ! et c’est pour cela que je vous en parle.

— Il me semble au moins que le moment est mal choisi... au milieu d’un feu d’artifice !

— Le moment est fort bien choisi, au contraire. Je ne vous parle pas au milieu d’un feu d’artifice ; mais avant un bal...

— Avant un bal ?... Je ne comprends pas.

— Eh bien, vous allez comprendre. Votre situation, la voici : Vous n’avez rien, que des dettes ; et vous n’aurez jamais rien que des dettes...

Gontran reprit avec sérieux :

— Vous me dites cela un peu crûment.

— Oui, parce qu’il le faut. Écoutez-moi : Vous avez mangé la part de fortune qui vous revenait de votre mère. N’en parlons plus.

— N’en parlons plus.

— Quant à votre père, il possède trente mille francs de rente, soit un capital de huit cent mille francs environ. Votre part sera donc, plus tard, de quatre cent mille francs. Or, vous me devez, à moi, cent quatre-vingt-dix mille francs. Vous devez en outre à des usuriers...

Gontran murmura d’un air hautain :

— Dites à des juifs.

— Soit, à des juifs, bien qu’il y ait dans le nombre un marguillier de Saint-Sulpice qui s’est servi d’un prêtre comme intermédiaire entre lui et vous... mais je ne chicanerai pas pour si peu... Vous devez donc à divers usuriers, israélites ou catholiques, à peu près autant. Mettons cent cinquante mille, au bas mot. Cela fait un total de trois cent quarante mille francs dont vous payez les intérêts en empruntant toujours, sauf pour les miens, que vous ne payez point.

— C’est juste, dit Gontran.

— Alors, il ne vous reste plus rien.

— Rien, en effet... que mon beau-frère.

— Que votre beau-frère, qui en a assez de vous prêter de l’argent.

— Alors ?

— Alors, mon cher, le moindre paysan logé dans une de ces huttes, là-bas, est plus riche que vous.

— Parfaitement... et après ?

— Après... après... Si votre père mourait demain, il ne vous resterait plus, pour manger du pain, pour manger du pain, entendez-vous, qu’à accepter une place d’employé dans ma maison. Et ce serait encore là un moyen de déguiser la pension que je vous ferais.

Gontran dit, d’un ton irrité :

— Mon cher William, ces choses-là m’embêtent. Je les sais d’ailleurs aussi bien que vous, et, je vous le répète, le moment est mal choisi pour me les rappeler avec... avec... avec aussi peu de diplomatie...

— Permettez, laissez-moi finir. Vous ne pouvez vous tirer de là que par un mariage. Or, vous êtes un parti déplorable, malgré votre nom qui sonne bien, sans être illustre. Enfin, il n’est pas de ceux qu’une héritière, même israélite, paye d’une fortune. Donc, il faut vous trouver une femme acceptable et riche, ce qui n’est pas très commode...

Gontran l’interrompit :

— Nommez-la tout de suite, ça vaut mieux.

— Soit : une des filles du père Oriol, à votre choix. Et voici pourquoi je vous en parle avant le bal.

— Et maintenant, expliquez-vous plus longuement, reprit Gontran d’une voix froide.

— C’est bien simple. Vous voyez le succès que j’ai obtenu, du premier coup, avec cette station. Or, si j’avais entre les mains, ou, plutôt si nous avions entre les mains toutes les terres conservées par ce finaud de paysan, j’en ferais de l’or. Pour ne parler que des vignes qui vont de l’établissement à l’hôtel et de l’hôtel au Casino, je les payerais un million demain, moi, Andermatt. Or, ces vignes-là et les autres, tout autour de la butte, seront les dots des petites. Le père me le disait encore tantôt, non sans intention, peut-être. Eh bien..., si vous vouliez, nous pourrions faire là une grosse affaire, tous les deux !...

Gontran murmura, en ayant l’air de réfléchir :

— C’est possible. J’y penserai.

— Pensez-y, mon cher, et n’oubliez pas que je ne parle jamais que de choses très sûres, après y avoir beaucoup songé, et quand je connais toutes les conséquences possibles et tous les avantages certains.

Mais Gontran, levant un bras, s’écria, comme s’il venait d’oublier brusquement tout ce que lui avait dit son beau-frère :

— Regardez ! Que c’est beau !

Le bouquet s’allumait, simulant un palais embrasé sur lequel un drapeau flambant portait Mont-Oriol en lettres de feu toutes rouges, et, en face de lui, au-dessus de la plaine, la lune, rouge aussi, semblait apparue pour contempler ce spectacle. Puis, quand le palais, après avoir brûlé quelques minutes, fit explosion ainsi qu’un navire saute, en projetant dans le ciel entier des astres de fantaisie qui éclataient à leur tour, la lune resta toute seule, calme et ronde, sur l’horizon.

Le public applaudissait avec rage, criait : « Hurra ! Bravo ! bravo ! »

Andermatt dit soudain :

— Allons ouvrir le bal, mon cher. Voulez-vous danser en face de moi le premier quadrille ?

— Mais oui, certainement, mon cher beau-frère.

— Qui avez-vous l’intention d’inviter ? Moi, j’ai retenu la duchesse de Ramas.

Gontran répondit avec indifférence :

— Moi j’inviterai Charlotte Oriol.

Ils remontèrent. Comme ils passaient devant la place où Christiane était restée avec Paul Brétigny, ils ne les aperçurent plus.

William murmura :

— Elle a écouté mon conseil, elle est partie se coucher. Elle était très lasse aujourd’hui.

Et il s’avança vers la salle de bal que les hommes de service avaient préparée pendant le feu d’artifice.

Mais Christiane n’était point rentrée dans sa chambre, ainsi que le pensait son mari.

Dès qu’elle s’était sentie seule avec Paul, elle lui avait dit tout bas, en lui serrant la main :

— Te voici donc venu, je t’attends depuis un mois. Tous les matins, je me demandais : Est-ce aujourd’hui que je le verrai ?... Et tous les soirs je me disais : Ce sera demain alors ?... Pourquoi as-tu tardé si longtemps, mon amour ?

Il répondit avec embarras :

— J’ai eu des occupations, des affaires.

Elle se penchait sur lui, murmurant :

— Ça n’était pas bien de me laisser seule ici, avec eux, surtout dans ma situation.

Il écarta un peu sa chaise :

— Prends garde, on pourrait nous voir. Ces fusées éclairent tout le pays.

Elle n’y pensait guère ; elle dit :

— Je t’aime tant !

Puis, avec des tressaillements de joie :

— Oh ! que je suis heureuse, que je suis heureuse de nous retrouver ensemble, ici ! Y songes-tu ? Paul, quelle joie ! Comme nous allons nous aimer encore !

Elle soupira d’une voix si faible qu’elle semblait un souffle :

— J’ai une envie folle de t’embrasser, mais folle... là,... folle. Je ne t’ai pas vu depuis si longtemps !

Puis soudain, avec une énergie violente de femme passionnée, à qui tout doit céder :

— Écoute, je veux... tu entends... je veux aller avec toi, tout de suite, à l’endroit où nous nous sommes dit adieu, l’an dernier ! tu te rappelles bien, sur la route de La Roche-Pradière ?

Il répondit stupéfait :

— Mais c’est insensé, tu ne peux plus marcher. Tu as été debout toute la journée ! C’est insensé, je ne le permettrai pas.

Elle s’était levée, et elle répéta :

— Je le veux. Si tu ne m’accompagnes pas, j’irai seule.

Et lui montrant la lune qui se levait :

— Tiens, c’était un soir tout pareil ! Tu te rappelles, comme tu baisais mon ombre ?

Il la retenait :

— Christiane... écoute... c’est ridicule... Christiane.

Elle ne répondait pas et marchait vers la descente qui conduisait aux vignes. Il connaissait cette volonté calme que rien ne faisait dévier, l’entêtement gracieux de ces yeux bleus, de ce petit front de blondine qu’aucun obstacle n’arrêtait ; et il prit son bras pour la soutenir en route.

— Si on nous voyait, Christiane ?

— Tu ne disais pas ça, l’an dernier. Et puis, tout le monde est à la fête. Nous serons revenus sans qu’on ait remarqué notre absence.

Il fallut bientôt monter par le sentier pierreux. Elle soufflait, s’appuyant sur lui de toute sa force ; et à chaque pas, elle disait :

— C’est bon, c’est bon, c’est bon de souffrir ainsi !

Il s’arrêta, voulant la ramener. Mais elle ne l’écoutait point :

— Non, non. Je suis heureuse. Tu ne comprends pas ça, toi. Écoute... je le sens qui tressaille... notre enfant... ton enfant... quel bonheur !... donne ta main... Tiens... le sens-tu ?...

Elle ne comprenait pas qu’il était, cet homme, de la race des amants, et non point de la race des pères. Depuis qu’il la savait enceinte, il s’éloignait d’elle et se dégoûtait d’elle, malgré lui. Il avait souvent répété, jadis, qu’une femme n’est plus digne d’amour qui a fait fonction de reproductrice. Ce qui l’exaltait dans la tendresse, c’était cet envolement de deux cœurs vers un idéal inaccessible, cet enlacement de deux âmes qui sont immatérielles, c’était tout le factice et l’irréalisable mis par les poètes dans la passion. Dans la femme physique, il adorait la Vénus dont le flanc sacré devait conserver toujours la forme pure de la stérilité. L’idée d’un petit être né de lui, larve humaine agitée dans ce corps souillé par elle et enlaidi déjà, lui inspirait une répulsion presque invincible. La maternité faisait une bête de cette femme. Elle n’était plus la créature d’exception adorée et rêvée, mais l’animal qui reproduit sa race. Et même un dégoût matériel se mêlait en lui à ces répugnances de l’esprit.

Comment aurait-elle senti et deviné cela, elle que chaque tressaillement de l’enfant désiré attachait davantage à son amant ? Cet homme qu’elle adorait, qu’elle avait aimé chaque jour un peu plus, depuis l’heure de leur premier baiser, non seulement il avait pénétré jusqu’au fond de son cœur, mais voilà qu’il était entré aussi jusqu’au fond de sa chair, qu’il y avait semé sa propre vie, qu’il allait sortir d’elle redevenu tout petit. Oui, elle le portait là, sous ses mains croisées, lui-même, son bon, son cher, son tendre, son seul ami, renaissant dans ses entrailles de par le mystère de la nature. Et elle l’aimait doublement, maintenant qu’elle l’avait deux fois, le grand et le petit encore inconnu, celui qu’elle voyait, qu’elle touchait, qu’elle embrassait, qu’elle entendait parler, et celui qu’elle ne pouvait encore que sentir remuer sous sa peau.

Ils étaient arrivés sur la route.

— Tu m’attendais là-bas, ce soir-là, dit-elle.

Et elle lui tendit ses lèvres. Il les baisa sans répondre, d’un baiser froid.

Elle murmura, pour la deuxième fois :

— Te souviens-tu, comme tu m’embrassais par terre ? Nous étions ainsi, regarde.

Et, dans l’espoir qu’il recommencerait, elle se mit à courir pour s’éloigner de lui. Puis elle s’arrêta, haletante, et attendit, debout au milieu de la route. Mais la lune, allongeant son profil sur le sol, y dessinait la bosse de son flanc déformé. Et Paul, regardant à ses pieds l’ombre de sa grossesse, restait immobile en face d’elle, blessé dans ses pudeurs poétiques, exaspéré qu’elle ne sentît pas cela, qu’elle ne devinât point sa pensée, qu’elle n’eût pas assez de coquetterie, de tact et de finesse féminine pour comprendre toutes les nuances qui font si différentes les circonstances ; et il lui dit, avec une impatience dans la voix :

— Voyons, Christiane, ces enfantillages sont ridicules.

Elle revint à lui, émue, triste, les bras ouverts, et se jetant sur sa poitrine :

— Oh ! tu m’aimes moins. Je le sens ! J’en suis sûre !

Il eut pitié, lui prit la tête et mit sur ses yeux deux longs baisers.

Puis ils revinrent, silencieux. Il ne trouvait rien à lui dire ; et comme elle s’appuyait sur lui, épuisée de fatigue, il hâtait le pas pour ne plus sentir contre sa hanche le frôlement de cette taille élargie.

En approchant de l’hôtel, ils se séparèrent, et elle monta dans sa chambre.

L’orchestre du Casino jouait des airs de danse, et Paul alla voir le bal. C’était une valse, tous valsaient : le docteur Latonne avec Mme Paille la jeune, Andermatt avec Louise Oriol, le joli docteur Mazelli avec la duchesse de Ramas et Gontran avec Charlotte Oriol. Il lui parlait dans l’oreille avec cet air tendre qui indique une cour commencée ; et elle souriait derrière son éventail, rougissait, semblait ravie.

Paul entendit derrière lui :

— Tiens, tiens, M. de Ravenel qui conte fleurette à ma cliente.

C’était le docteur Honorat, debout près de la porte, s’amusant à regarder. Il reprit :

— Oui, oui, voilà une demi-heure que cela dure. Tout le monde l’a déjà remarqué. Ça n’a pas l’air d’ailleurs de déplaire à la petite.

Il ajouta, après un silence :

— En voilà une perle, que cette enfant-là, bonne, gaie, simple, dévouée, droite, vous savez, une brave créature. Il en faudrait dix comme l’aînée pour la valoir. Moi, je les connais depuis l’enfance... ces fillettes... Et pourtant le père préfère l’aînée, parce qu’elle est plus... plus... comme lui... plus paysanne... moins droite... plus économe... plus rusée... et plus... plus jalouse... Oh ! c’est une bonne fille tout de même... je n’en voudrais pas dire de mal... mais, malgré moi, je compare, vous comprenez... et, après avoir comparé... je juge... voilà.

La valse finissait ; Gontran rejoignit son ami et, apercevant le docteur :

— Ah ! dites-moi donc, le corps médical d’Enval me paraît singulièrement accru. Nous avons un M. Mazelli qui valse dans la perfection et un vieux petit M. Black qui semble fort bien avec le ciel.

Mais le docteur Honorat fut discret. Il n’aimait point juger ses confrères.

| Chapitre VIII — | Deuxième Partie, Chapitre I | — Chapitre II |