Guy de Maupassant : Une vie. Préoriginale de ce chapitre publiée dans Gil Blas du 3 au 5 mars 1883.

| Chapitre III — | Chapitre IV | — Chapitre V |

IV

e baron, un matin, entra dans la chambre de Jeanne avant qu’elle fût levée, et s’asseyant sur les pieds du lit : « M. le vicomte de Lamare nous a demandé ta main. »

e baron, un matin, entra dans la chambre de Jeanne avant qu’elle fût levée, et s’asseyant sur les pieds du lit : « M. le vicomte de Lamare nous a demandé ta main. »Elle eut envie de cacher sa figure sous ses draps.

Son père reprit : « Nous avons remis notre réponse à tantôt. » Elle haletait étranglée par l’émotion. Au bout d’une minute le baron, qui souriait, ajouta : « Nous n’avons rien voulu faire sans t’en parler. Ta mère et moi ne sommes pas opposés à ce mariage, sans prétendre cependant t’y engager. Tu es beaucoup plus riche que lui, mais, quand il s’agit du bonheur d’une vie, on ne doit pas se préoccuper de l’argent. Il n’a plus aucun parent ; si tu l’épousais donc, ce serait un fils qui entrerait dans notre famille, tandis qu’avec un autre, c’est toi, notre fille, qui irais chez des étrangers. Le garçon nous plaît. Te plairait-il... à toi ? »

Elle balbutia, rouge jusqu’aux cheveux : « Je veux bien, papa. »

Et petit père, en la regardant au fond des yeux, et riant toujours, murmura : « Je m’en doutais un peu, mademoiselle. »

Elle vécut jusqu’au soir comme si elle était grise, sans savoir ce qu’elle faisait, prenant machinalement des objets pour d’autres, et les jambes toutes molles de fatigue sans qu’elle eût marché.

Vers six heures, comme elle était assise avec petite mère sous le platane, le vicomte parut.

Le cœur de Jeanne se mit à battre follement. Le jeune homme s’avançait sans paraître ému. Lorsqu’il fut tout près, il prit les doigts de la baronne et les baisa, puis soulevant à son tour la main frémissante de la jeune fille, il y déposa de toutes ses lèvres un long baiser tendre et reconnaissant.

Et la radieuse saison des fiançailles commença. Ils causaient seuls dans les coins du salon ou bien assis sur le talus au fond du bosquet devant la lande sauvage. Parfois, ils se promenaient dans l’allée de petite mère, lui, parlant d’avenir, elle, les yeux baissés sur la trace poudreuse du pied de la baronne.

Une fois la chose décidée, on voulut hâter le dénouement ; il fut donc convenu que la cérémonie aurait lieu dans six semaines, au 15 août ; et que les jeunes mariés partiraient immédiatement pour leur voyage de noces. Jeanne consultée sur le pays qu’elle voulait visiter se décida pour la Corse où l’on devait être plus seuls que dans les villes d’Italie.

Ils attendaient le moment fixé pour leur union sans impatience trop vive, mais enveloppés, roulés dans une tendresse délicieuse, savourant le charme exquis des insignifiantes caresses, des doigts pressés, des regards passionnés si longs que les âmes semblent se mêler ; et vaguement tourmentés par le désir indécis des grandes étreintes.

On résolut de n’inviter personne au mariage, à l’exception de tante Lison, la sœur de la baronne, qui vivait comme dame pensionnaire dans un couvent de Versailles.

Après la mort de leur père, la baronne avait voulu garder sa sœur avec elle ; mais la vieille fille, poursuivie par l’idée qu’elle gênait tout le monde, qu’elle était inutile et importune, se retira dans une de ces maisons religieuses qui louent des appartements aux gens tristes et isolés dans l’existence.

Elle venait, de temps en temps, passer un mois ou deux dans sa famille.

C’était une petite femme qui parlait peu, s’effaçait toujours, apparaissait seulement aux heures des repas, et remontait ensuite dans sa chambre où elle restait enfermée sans cesse.

Elle avait un air bon et vieillot, bien qu’elle fût âgée seulement de quarante-deux ans, un œil doux et triste ; elle n’avait jamais compté pour rien dans sa famille. Toute petite, comme elle n’était point jolie ni turbulente, on ne l’embrassait guère ; et elle restait tranquille et douce dans les coins. Depuis elle demeura toujours sacrifiée. Jeune fille, personne ne s’occupa d’elle.

C’était quelque chose comme une ombre ou un objet familier, un meuble vivant qu’on est accoutumé à voir chaque jour, mais dont on ne s’inquiète jamais.

Sa sœur, par habitude prise dans la maison paternelle, la considérait comme un être manqué, tout à fait insignifiant. On la traitait avec une familiarité sans gêne qui cachait une sorte de bonté méprisante. Elle s’appelait Lise et semblait gênée par ce nom pimpant et jeune. Quand on avait vu qu’elle ne se mariait pas, qu’elle ne se marierait sans doute point, de Lise on avait fait Lison. Depuis la naissance de Jeanne, elle était devenue « tante Lison », une humble parente, proprette, affreusement timide, même avec sa sœur et son beau-frère qui l’aimaient pourtant, mais d’une affection vague participant d’une tendresse indifférente, d’une compassion inconsciente et d’une bienveillance naturelle.

Quelquefois, quand la baronne parlait des choses lointaines de sa jeunesse, elle prononçait, pour fixer une date : « C’était à l’époque du coup de tête de Lison. »

On n’en disait jamais plus ; et « ce coup de tête » restait comme enveloppé de brouillard.

Un soir Lise, âgée alors de vingt ans, s’était jetée à l’eau sans qu’on sût pourquoi. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette folie. On l’avait repêchée à moitié morte ; et ses parents, levant des bras indignés, au lieu de chercher la cause mystérieuse de cette action, s’étaient contentés de parler du « coup de tête », comme ils parlaient de l’accident du cheval « Coco » qui s’était cassé la jambe un peu auparavant dans une ornière et qu’on avait été obligé d’abattre.

Depuis lors, Lise, bientôt Lison, fut considérée comme un esprit très faible. Le doux mépris qu’elle inspirait à ses proches s’infiltra lentement dans le cœur de tous les gens qui l’entouraient. La petite Jeanne elle-même, avec cette divination naturelle des enfants, ne s’occupait point d’elle, ne montait jamais l’embrasser dans son lit, ne pénétrait jamais dans sa chambre. La bonne Rosalie, qui donnait à cette chambre les quelques soins nécessaires, semblait seule savoir où elle était située.

Quand tante Lison entrait dans la salle à manger pour le déjeuner, la « Petite » allait, par habitude, lui tendre son front ; et voilà tout.

Si quelqu’un voulait lui parler, on envoyait un domestique la quérir ; et, quand elle n’était pas là, on ne s’occupait jamais d’elle, on ne songeait jamais à elle, on n’aurait jamais eu la pensée de s’inquiéter, de demander : « Tiens, mais je n’ai pas vu Lison, ce matin. »

Elle ne tenait point de place ; c’était un de ces êtres qui demeurent inconnus même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou ni vide dans une maison, un de ces êtres qui ne savent entrer ni dans l’existence, ni dans les habitudes, ni dans l’amour de ceux qui vivent à côté d’eux.

Quand on prononçait « tante Lison », ces deux mots n’éveillaient pour ainsi dire aucune affection en l’esprit de personne. C’est comme si on avait dit : « la cafetière ou le sucrier ».

Elle marchait toujours à petits pas pressés et muets, ne faisait jamais de bruit, ne heurtait jamais rien, semblait communiquer aux objets la propriété de ne rendre aucun son. Ses mains paraissaient faites d’une espèce d’ouate, tant elle maniait légèrement et délicatement ce qu’elle touchait.

Elle arriva vers la mi-juillet, toute bouleversée par l’idée de ce mariage. Elle apportait une foule de cadeaux qui, venant d’elle, demeurèrent presque inaperçus.

Dès le lendemain de sa venue on ne remarqua plus qu’elle était là.

Mais en elle fermentait une émotion extraordinaire, et ses yeux ne quittaient point les fiancés. Elle s’occupa du trousseau avec une énergie singulière, une activité fiévreuse, travaillant comme une simple couturière dans sa chambre où personne ne la venait voir.

À tout moment elle présentait à la baronne des mouchoirs qu’elle avait ourlés elle-même, des serviettes dont elle avait brodé les chiffres, en demandant : « Est-ce bien comme ça, Adélaïde ? » Et petite mère, tout en examinant nonchalamment l’objet, répondait : « Ne te donne donc pas tant de mal, ma pauvre Lison. »

Un soir, vers la fin du mois, après une journée de lourde chaleur, la lune se leva dans une de ces nuits claires et tièdes, qui troublent, attendrissent, font s’exalter, semblent éveiller toutes les poésies secrètes de l’âme. Les souffles doux des champs entraient dans le salon tranquille. La baronne et son mari jouaient mollement une partie de cartes dans la clarté ronde que l’abat-jour de la lampe dessinait sur la table ; tante Lison, assise entre eux, tricotait ; et les jeunes gens accoudés à la fenêtre ouverte regardaient le jardin plein de clarté.

Le tilleul et le platane semaient leur ombre sur le grand gazon qui s’étendait ensuite, pâle et luisant, jusqu’au bosquet tout noir.

Attirée invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet éclairement vaporeux des arbres et des massifs, Jeanne se tourna vers ses parents : « Petit père, nous allons faire un tour, là, sur l’herbe, devant le château. » Le baron dit, sans quitter son jeu : « Allez, mes enfants », et se remit à sa partie.

Ils sortirent et commencèrent à marcher lentement sur la grande pelouse blanche jusqu’au petit bois du fond.

L’heure avançait sans qu’ils songeassent à rentrer. La baronne fatiguée voulut monter à sa chambre : « Il faut rappeler les amoureux », dit-elle.

Le baron, d’un coup d’œil, parcourut le vaste jardin lumineux, où les deux ombres erraient doucement.

« Laisse-les donc, reprit-il, il fait si bon dehors ! Lison va les attendre ; n’est-ce pas, Lison ? »

La vieille fille releva ses yeux inquiets, et répondit de sa voix timide : « Certainement, je les attendrai. »

Petit père souleva la baronne, et, lassé lui-même par la chaleur du jour : « Je vais me coucher aussi », dit-il. Et il partit avec sa femme.

Alors tante Lison à son tour se leva, et, laissant sur le bras du fauteuil l’ouvrage commencé, sa laine et la grande aiguille, elle vint s’accouder à la fenêtre et contempla la nuit charmante.

Les deux fiancés allaient sans fin, à travers le gazon, du bosquet jusqu’au perron, du perron jusqu’au bosquet. Ils se serraient les doigts et ne parlaient plus, comme sortis d’eux-mêmes, tout mêlés à la poésie visible qui s’exhalait de la terre.

Jeanne tout à coup aperçut dans le cadre de la fenêtre la silhouette de la vieille fille que dessinait la clarté de la lampe.

« Tiens, dit-elle, tante Lison qui nous regarde. »

Le vicomte releva la tête, et, de cette voix indifférente qui parle sans pensée :

« Oui, tante Lison nous regarde. »

Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s’aimer.

Mais la rosée couvrait l’herbe, ils eurent un petit frisson de fraîcheur.

« Rentrons maintenant », dit-elle.

Et ils revinrent.

Lorsqu’ils pénétrèrent dans le salon, tante Lison s’était remise à tricoter ; elle avait le front penché sur son travail ; et ses doigts maigres tremblaient un peu, comme s’ils eussent été très fatigués.

Jeanne s’approcha :

« Tante, on va dormir, à présent. »

La vieille fille tourna les yeux ; ils étaient rouges comme si elle eût pleuré. Les amoureux n’y prirent point garde ; mais le jeune homme aperçut soudain les fins souliers de la jeune fille tout couverts d’eau. Il fut saisi d’inquiétude et demanda tendrement : « N’avez-vous point froid à vos chers petits pieds ? »

Et tout à coup les doigts de la tante furent secoués d’un tremblement si fort que son ouvrage s’en échappa ; la pelote de laine roula au loin sur le parquet ; et, cachant brusquement sa figure dans ses mains, elle se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs.

Les deux fiancés la regardaient stupéfaits, immobiles. Jeanne brusquement se mit à ses genoux, écarta ses bras, bouleversée, répétant :

« Mais qu’as-tu, mais qu’as-tu, tante Lison ? »

Alors la pauvre femme, balbutiant, avec la voix toute mouillée de larmes, et le corps crispé de chagrin, répondit :

« C’est quand il t’a demandé... N’avez-vous pas froid à... à... à vos chers petits pieds ?... on ne m’a jamais dit de ces choses-là... à moi... jamais... jamais... »

Jeanne, surprise, apitoyée, eut cependant envie de rire à la pensée d’un amoureux débitant des tendresses à Lison ; et le vicomte s’était retourné pour cacher sa gaieté.

Mais la tante se leva soudain, laissa sa laine à terre et son tricot sur le fauteuil, et elle se sauva sans lumière dans l’escalier sombre, cherchant sa chambre à tâtons.

Restés seuls, les deux jeunes gens se regardèrent, égayés et attendris. Jeanne murmura : « Cette pauvre tante !... » Julien reprit : « Elle doit être un peu folle, ce soir. »

Ils se tenaient les mains sans se décider à se séparer, et doucement, tout doucement, ils échangèrent leur premier baiser devant le siège vide que venait de quitter tante Lison.

Ils ne pensaient plus guère, le lendemain, aux larmes de la vieille fille.

Les deux semaines qui précédèrent le mariage laissèrent Jeanne assez calme et tranquille comme si elle eût été fatiguée d’émotions douces.

Elle n’eut pas non plus le temps de réfléchir durant la matinée du jour décisif. Elle éprouvait seulement une grande sensation de vide en tout son corps, comme si sa chair, son sang, ses os, se fussent fondus sous la peau ; et elle s’apercevait, en touchant les objets, que ses doigts tremblaient beaucoup.

Elle ne reprit possession d’elle que dans le chœur de l’église pendant l’office.

Mariée ! Ainsi elle était mariée ! La succession de choses, de mouvements, d’événements accomplis depuis l’aube lui paraissait un rêve, un vrai rêve. Il est de ces moments où tout semble changé autour de nous ; les gestes même ont une signification nouvelle ; jusqu’aux heures, qui ne semblent plus à leur place ordinaire.

Elle se sentait étourdie, étonnée surtout. La veille encore rien n’était modifié dans son existence ; l’espoir constant de sa vie devenait seulement plus proche, presque palpable. Elle s’était endormie jeune fille ; elle était femme maintenant.

Donc elle avait franchi cette barrière qui semble cacher l’avenir avec toutes ses joies, ses bonheurs rêvés. Elle sentait comme une porte ouverte devant elle ; elle allait entrer dans l’Attendu.

La cérémonie finissait. On passa dans la sacristie presque vide ; car on n’avait invité personne ; puis on ressortit.

Quand ils apparurent sur la porte de l’église, un fracas formidable fit faire un bond à la mariée et pousser un grand cri à la baronne : c’était une salve de coups de fusil tirée par les paysans ; et jusqu’aux Peuples les détonations ne cessèrent plus.

Une collation était servie pour la famille, le curé des châtelains et celui d’Yport, le marié et les témoins choisis parmi les gros cultivateurs des environs.

Puis on fit un tour dans le jardin pour attendre le dîner. Le baron, la baronne, tante Lison, le maire et l’abbé Picot se mirent à parcourir l’allée de petite mère ; tandis que dans l’allée en face l’autre prêtre lisait son bréviaire en marchant à grands pas.

On entendait, de l’autre côté du château, la gaieté bruyante des paysans qui buvaient du cidre sous les pommiers. Tout le pays endimanché emplissait la cour. Les gars et les filles se poursuivaient.

Jeanne et Julien traversèrent le bosquet, puis montèrent sur le talus, et, muets tous deux, se mirent à regarder la mer. Il faisait un peu frais, bien qu’on fût au milieu d’août ; le vent du nord soufflait, et le grand soleil luisait durement dans le ciel tout bleu.

Les jeunes gens, pour trouver de l’abri, traversèrent la lande en tournant à droite, voulant gagner la vallée ondulante et boisée qui descend vers Yport. Dès qu’ils eurent atteint les taillis, aucun souffle ne les effleura plus, et ils quittèrent le chemin pour prendre un étroit sentier s’enfonçant sous les feuilles. Ils pouvaient à peine marcher de front ; alors elle sentit un bras qui se glissait lentement autour de sa taille.

Elle ne disait rien, haletante, le cœur précipité, la respiration coupée. Des branches basses leur caressaient les cheveux ; ils se courbaient souvent pour passer. Elle cueillit une feuille ; deux bêtes à bon Dieu, pareilles à deux frêles coquillages rouges, étaient blotties dessous.

Alors elle dit, innocente et rassurée un peu : « Tiens, un ménage. »

Julien effleura son oreille de sa bouche : « Ce soir vous serez ma femme. »

Quoiqu’elle eût appris bien des choses dans son séjour aux champs, elle ne songeait encore qu’à la poésie de l’amour, et fut surprise. Sa femme ? ne l’était-elle pas déjà ?

Alors il se mit à l’embrasser à petits baisers rapides sur la tempe et sur le cou, là où frisaient les premiers cheveux. Saisie chaque fois par ces baisers d’homme auxquels elle n’était point habituée, elle penchait instinctivement la tête de l’autre côté pour éviter cette caresse qui la ravissait cependant.

Mais ils se trouvèrent soudain sur la lisière du bois. Elle s’arrêta, confuse d’être si loin. Qu’allait-on penser ? « Retournons », dit-elle.

Il retira le bras dont il serrait sa taille, et, en se tournant tous deux, ils se trouvèrent face à face, si près qu’ils sentirent leurs haleines sur leurs visages ; et ils se regardèrent. Ils se regardèrent d’un de ces regards fixes, aigus, pénétrants, où deux âmes croient se mêler. Ils se cherchèrent dans leurs yeux, derrière leurs yeux, dans cet inconnu impénétrable de l’être ; ils se sondèrent dans une muette et obstinée interrogation. Que seraient-ils l’un pour l’autre ? Que serait cette vie qu’ils commençaient ensemble ? Que se réservaient-ils l’un à l’autre de joies, de bonheurs ou de désillusions en ce long tête-à-tête indissoluble du mariage ? Et il leur sembla, à tous les deux, qu’ils ne s’étaient pas encore vus.

Et tout à coup, Julien, posant ses deux mains sur les épaules de sa femme, lui jeta à pleine bouche un baiser profond comme elle n’en avait jamais reçu. Il descendit, ce baiser, il pénétra dans ses veines et dans ses moelles ; et elle en eut une telle secousse mystérieuse qu’elle repoussa éperdument Julien de ses deux bras, et faillit tomber sur le dos.

« Allons-nous-en. Allons-nous-en », balbutia-t-elle.

Il ne répondit pas, mais il lui prit les mains qu’il garda dans les siennes.

Ils n’échangèrent plus un mot jusqu’à la maison. Le reste de l’après-midi sembla long.

On se mit à table à la nuit tombante.

Le dîner fut simple et assez court, contrairement aux usages normands. Une sorte de gêne paralysait les convives. Seuls les deux prêtres, le maire et les quatre fermiers invités montrèrent un peu de cette grosse gaieté qui doit accompagner les noces.

Le rire semblait mort, un mot du maire le ranima. Il était neuf heures environ ; on allait prendre le café. Au-dehors, sous les pommiers de la première cour, le bal champêtre commençait. Par la fenêtre ouverte on apercevait toute la fête. Des lumignons pendus aux branches donnaient aux feuilles des nuances de vert-de-gris. Rustres et rustaudes sautaient en rond en hurlant un air de danse sauvage qu’accompagnaient faiblement deux violons et une clarinette juchés sur une grande table de cuisine en estrade. Le chant tumultueux des paysans couvrait entièrement parfois la chanson des instruments ; et la frêle musique déchirée par les voix déchaînées semblait tomber du ciel en lambeaux, en petits fragments de quelques notes éparpillées.

Deux grandes barriques entourées de torches flambantes versaient à boire à la foule. Deux servantes étaient occupées à rincer incessamment les verres et les bols dans un baquet, pour les tendre, encore ruisselants d’eau, sous les robinets d’où coulait le filet rouge du vin ou le filet d’or du cidre pur. Et les danseurs assoiffés, les vieux tranquilles, les filles en sueur se pressaient, tendaient les bras pour saisir à leur tour un vase quelconque et se verser à grands flots dans la gorge, en renversant la tête, le liquide qu’ils préféraient.

Sur une table on trouvait du pain, du beurre, du fromage et des saucisses. Chacun avalait une bouchée de temps en temps, et, sous le plafond de feuilles illuminées, cette fête saine et violente donnait aux convives mornes de la salle l’envie de danser aussi, de boire au ventre de ces grosses futailles en mangeant une tranche de pain avec du beurre et un oignon cru.

Le maire, qui battait la mesure avec son couteau, s’écria : « Sacristi ! ça va bien, c’est comme qui dirait les noces de Ganache. »

Un frisson de rire étouffé courut. Mais l’abbé Picot, ennemi naturel de l’autorité civile, répliqua : « Vous voulez dire de Cana. » L’autre n’accepta pas la leçon. « Non, monsieur le curé, je m’entends ; quand je dis Ganache, c’est Ganache. »

On se leva et on passa dans le salon. Puis on alla se mêler un peu au populaire en goguette. Puis les invités se retirèrent.

Le baron et la baronne eurent à voix basse une sorte de querelle. Mme Adélaïde, plus essoufflée que jamais, semblait refuser ce que demandait son mari ; enfin elle dit, presque haut : « Non, mon ami, je ne peux pas, je ne saurais comment m’y prendre. »

Petit père alors, la quittant brusquement, s’approcha de Jeanne. « Veux-tu faire un tour avec moi, fillette ? » Tout émue, elle répondit : « Comme tu voudras, papa. » Ils sortirent.

Dès qu’ils furent devant la porte, du côté de la mer, un petit vent sec les saisit. Un de ces vents froids d’été, qui sentent déjà l’automne.

Des nuages galopaient dans le ciel, voilant, puis redécouvrant les étoiles.

Le baron serrait contre lui le bras de sa fille en lui pressant tendrement la main. Ils marchèrent quelques minutes. Il semblait indécis, troublé. Enfin il se décida.

« Mignonne, je vais remplir un rôle difficile qui devrait revenir à ta mère ; mais comme elle s’y refuse, il faut bien que je prenne sa place. J’ignore ce que tu sais des choses de l’existence. Il est des mystères qu’on cache soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d’esprit, irréprochablement pures jusqu’à l’heure où nous les remettons entre les bras de l’homme qui prendra soin de leur bonheur. C’est à lui qu’il appartient de lever ce voile jeté sur le doux secret de la vie. Mais elles, si aucun soupçon ne les a encore effleurées, se révoltent souvent devant la réalité un peu brutale cachée derrière les rêves. Blessées en leur âme, blessées même en leur corps, elles refusent à l’époux ce que la loi, la loi humaine et la loi naturelle lui accordent comme un droit absolu. Je ne puis t’en dire davantage, ma chérie ; mais n’oublie point ceci, seulement ceci, que tu appartiens tout entière à ton mari. »

Que savait-elle au juste ? que devinait-elle ? Elle s’était mise à trembler, oppressée d’une mélancolie accablante et douloureuse comme un pressentiment.

Ils rentrèrent. Une surprise les arrêta sur la porte du salon. Madame Adélaïde sanglotait sur le cœur de Julien. Ses pleurs, des pleurs bruyants poussés comme par un soufflet de forge, semblaient lui sortir en même temps du nez, de la bouche et des yeux ; et le jeune homme interdit, gauche, soutenait la grosse femme abattue en ses bras pour lui recommander sa chérie, sa mignonne, son adorée fillette.

Le baron se précipita : « Oh ! pas de scène ; pas d’attendrissement, je vous prie » ; et, prenant sa femme, il l’assit dans un fauteuil pendant qu’elle s’essuyait le visage. Il se tourna ensuite vers Jeanne : « Allons, petite, embrasse ta mère bien vite, et va te coucher. »

Prête à pleurer aussi, elle embrassa ses parents rapidement et s’enfuit.

Tante Lison s’était déjà retirée en sa chambre. Le baron et sa femme restèrent seuls avec Julien. Et ils demeuraient si gênés tous les trois qu’aucune parole ne leur venait, les deux hommes en tenue de soirée, debout, les yeux perdus, madame Adélaïde abattue sur son siège avec des restes de sanglots dans la gorge. Leur embarras devenant intolérable, le baron se mit à parler du voyage que les jeunes gens devaient entreprendre dans quelques jours.

Jeanne, dans sa chambre, se laissait déshabiller par Rosalie qui pleurait comme une source. Les mains errantes au hasard, elle ne trouvait plus ni les cordons ni les épingles et elle semblait assurément plus émue encore que sa maîtresse. Mais Jeanne ne songeait guère aux larmes de sa bonne ; il lui semblait qu’elle était entrée dans un autre monde, partie sur une autre terre, séparée de tout ce qu’elle avait connu, de tout ce qu’elle avait chéri. Tout lui semblait bouleversé dans sa vie et dans sa pensée ; même cette idée étrange lui vint : « Aimait-elle son mari ? » Voilà qu’il lui apparaissait tout à coup comme un étranger qu’elle connaissait à peine. Trois mois auparavant elle ne savait point qu’il existait, et maintenant elle était sa femme. Pourquoi cela ? Pourquoi tomber si vite dans le mariage comme dans un trou ouvert sous vos pas ?

Quand elle fut en toilette de nuit, elle se glissa dans son lit ; et ses draps un peu frais, faisant frissonner sa peau, augmentèrent cette sensation de froid, de solitude, de tristesse qui lui pesait sur l’âme depuis deux heures.

Rosalie s’enfuit, toujours sanglotant ; et Jeanne attendit. Elle attendit anxieuse, le cœur crispé, ce je ne sais quoi deviné, et annoncé en termes confus par son père, cette révélation mystérieuse de ce qui est le grand secret de l’amour.

Sans qu’elle eût entendu monter l’escalier, on frappa trois coups légers contre sa porte. Elle tressaillit horriblement et ne répondit point. On frappa de nouveau, puis la serrure grinça. Elle se cacha la tête sous ses couvertures comme si un voleur eût pénétré chez elle. Des bottines craquèrent doucement sur le parquet ; et soudain on toucha son lit.

Elle eut un sursaut nerveux et poussa un petit cri ; et, dégageant sa tête, elle vit Julien debout devant elle, qui souriait en la regardant. « Oh ! que vous m’avez fait peur ! » dit-elle.

Il reprit : « Vous ne m’attendiez donc point ? » Elle ne répondit pas. Il était en grande toilette, avec sa figure grave de beau garçon ; et elle se sentit affreusement honteuse d’être couchée ainsi devant cet homme si correct.

Ils ne savaient plus que dire, que faire, n’osant même pas se regarder à cette heure sérieuse et décisive d’où dépend l’intime bonheur de toute la vie.

Il sentait vaguement peut-être quel danger offre cette bataille, et quelle souple possession de soi, quelle rusée tendresse il faut pour ne froisser aucune des subtiles pudeurs, des infinies délicatesses d’une âme virginale et nourrie de rêves.

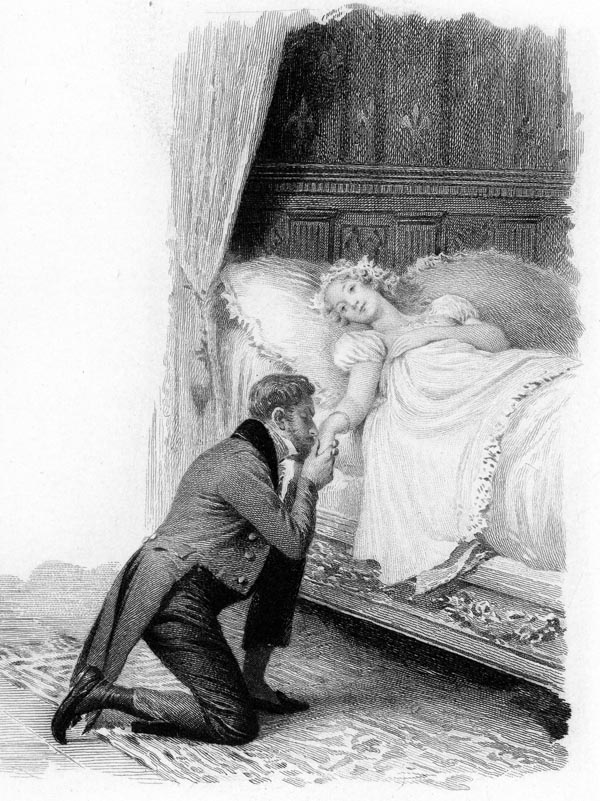

Alors, doucement, il lui prit la main qu’il baisa, et, s’agenouillant auprès du lit comme devant un autel, il murmura d’une voix aussi légère qu’un souffle : « Voudrez-vous m’aimer ? » Elle, rassurée tout à coup, souleva sur l’oreiller sa tête ennuagée de dentelles, et elle sourit : « Je vous aime déjà, mon ami. »

Il mit en sa bouche les petits doigts fins de sa femme et la voix changée par ce bâillon de chair : « Voulez-vous me prouver que vous m’aimez ? »

Elle répondit, troublée de nouveau, sans bien comprendre ce qu’elle disait, sous le souvenir des paroles de son père : « Je suis à vous, mon ami. »

Il couvrit son poignet de baisers mouillés, et, se redressant lentement, il approchait de son visage qu’elle recommençait à cacher.

Soudain, jetant un bras en avant par-dessus le lit, il enlaça sa femme à travers les draps, tandis que, glissant son autre bras sous l’oreiller, il le soulevait avec la tête ; et, tout bas, tout bas, il demanda : « Alors, vous voulez bien me faire une petite place à côté de vous ? »

Elle eut peur, une peur d’instinct, et balbutia : « Oh ! pas encore, je vous prie. »

Il sembla désappointé, un peu froissé, et il reprit d’un ton toujours suppliant, mais plus brusque : « Pourquoi plus tard puisque nous finirons toujours par là ? »

Elle lui en voulut de ce mot ; mais, soumise et résignée, elle répéta pour la deuxième fois : « Je suis à vous, mon ami. »

Alors il disparut bien vite dans le cabinet de toilette ; et elle entendait distinctement ses mouvements avec des froissements d’habits défaits, un bruit d’argent dans la poche, la chute successive des bottines.

Et tout à coup, en caleçon, en chaussettes, il traversa vivement la chambre pour aller déposer sa montre sur la cheminée. Puis il retourna, en courant, dans la petite pièce voisine, remua quelque temps encore, et Jeanne se retourna rapidement de l’autre côté en fermant les yeux, quand elle sentit qu’il arrivait.

Elle fit un soubresaut comme pour se jeter à terre lorsque glissa vivement contre sa jambe une autre jambe froide et velue ; et, la figure dans ses mains, éperdue, prête à crier de peur et d’effarement, elle se blottit tout au fond du lit.

Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise.

Elle ne remuait pas, raidie dans une horrible anxiété, sentant une main forte qui cherchait sa poitrine cachée entre ses coudes. Elle haletait bouleversée sous cet attouchement brutal ; et elle avait surtout envie de se sauver, de courir par la maison, de s’enfermer quelque part, loin de cet homme.

Il ne bougeait plus. Elle recevait sa chaleur dans son dos. Alors son effroi s’apaisa encore et elle pensa brusquement qu’elle n’aurait qu’à se retourner pour l’embrasser.

À la fin il parut s’impatienter, et, d’une voix attristée : « Vous ne voulez donc point être ma petite femme ? » Elle murmura à travers ses doigts : « Est-ce que je ne la suis pas ? » Il répondit avec une nuance de mauvaise humeur : « Mais non, ma chère, voyons, ne vous moquez pas de moi. »

Elle se sentit toute remuée par le ton mécontent de sa voix ; et elle se tourna tout à coup vers lui pour lui demander pardon.

Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d’elle ; et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous toute sa face et le haut de sa gorge, l’étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu’elle faisait, ce qu’il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain ; et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu’il la possédait violemment.

Que se passa-t-il ensuite ? Elle n’en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête ; il lui sembla seulement qu’il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants.

Puis il dut lui parler et elle dut lui répondre. Puis il fit d’autres tentatives qu’elle repoussa avec épouvante ; et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu’elle avait déjà senti sur sa jambe et elle se recula de saisissement.

Las enfin de la solliciter sans succès, il demeura immobile sur le dos.

Alors elle songea ; elle se dit, désespérée jusqu’au fond de son âme, dans la désillusion d’une ivresse rêvée si différente, d’une chère attente détruite, d’une félicité crevée : « Voilà donc ce qu’il appelle être sa femme ; c’est cela ! c’est cela ! »

Et elle resta longtemps ainsi, désolée, l’œil errant sur les tapisseries du mur, sur la vieille légende d’amour qui enveloppait sa chambre.

Mais, comme Julien ne parlait plus, ne remuait plus, elle tourna lentement son regard vers lui, et elle s’aperçut qu’il dormait ! Il dormait, la bouche entrouverte, le visage calme ! Il dormait !

Elle ne le pouvait croire, se sentant indignée, plus outragée par ce sommeil que par sa brutalité, traitée comme la première venue. Pouvait-il dormir une nuit pareille ? Ce qui s’était passé entre eux n’avait donc pour lui rien de surprenant ? Oh ! Elle eût mieux aimé être frappée, violentée encore, meurtrie de caresses odieuses jusqu’à perdre connaissance.

Elle resta immobile, appuyée sur un coude, penchée vers lui, écoutant entre ses lèvres passer un léger souffle qui, parfois, prenait une apparence de ronflement.

Le jour parut, terne d’abord, puis clair, puis rose, puis éclatant. Julien ouvrit les yeux, bâilla, étendit ses bras, regarda sa femme, sourit, et demanda : « As-tu bien dormi, ma chérie ? »

Elle s’aperçut qu’il lui disait « tu » maintenant, et elle répondit, stupéfaite : « Mais oui. Et vous ? » Il dit : « Oh ! moi, fort bien. » Et, se tournant vers elle, il l’embrassa, puis se mit à causer tranquillement. Il lui développait des projets de vie, avec des idées d’économie ; et ce mot revenu plusieurs fois étonnait Jeanne. Elle l’écoutait sans bien saisir le sens des paroles, le regardait, songeait à mille choses rapides qui passaient, effleurant à peine son esprit.

Huit heures sonnèrent. « Allons, il faut nous lever, dit-il, nous serions ridicules en restant tard au lit », et il descendit le premier. Quand il eut fini sa toilette, il aida gentiment sa femme en tous les menus détails de la sienne, ne permettant pas qu’on appelât Rosalie.

Au moment de sortir, il l’arrêta. « Tu sais, entre nous, nous pouvons nous tutoyer maintenant, mais devant tes parents il vaut mieux attendre encore. Ce sera tout naturel en revenant de notre voyage de noces. »

Elle ne se montra qu’à l’heure du déjeuner. Et la journée s’écoula ainsi qu’à l’ordinaire comme si rien de nouveau n’était survenu. Il n’y avait qu’un homme de plus dans la maison.

| Chapitre III — | Chapitre IV | — Chapitre V |