Guy de Maupassant : Une vie. Préoriginale de ce chapitre publiée dans Gil Blas du 2 au 4 avril 1883.

| Chapitre XII — | Chapitre XIII | — Chapitre XIV |

XIII

La voiture s’arrêta deux heures plus tard devant une petite maison de briques bâtie au milieu d’un verger planté de poiriers en quenouilles, sur le bord de la grand-route.

Quatre tonnelles en treillage habillées de chèvrefeuilles et de clématites formaient les quatre coins de ce jardin disposé par petits carrés à légumes que séparaient d’étroits chemins bordés d’arbres fruitiers.

Une haie vive très élevée entourait de partout cette propriété, qu’un champ séparait de la ferme voisine. Une forge la précédait de cent pas sur la route. Les autres habitations les plus proches se trouvaient distantes d’un kilomètre.

La vue alentour s’étendait sur la plaine du pays de Caux, toute parsemée de fermes qu’enveloppaient les quatre doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers.

Jeanne, aussitôt arrivée, voulait se reposer, mais Rosalie ne le lui permit pas, craignant qu’elle ne se remît à rêvasser.

Le menuisier de Goderville était là, venu pour l’installation ; et on commença tout de suite l’emménagement des meubles apportés déjà, en attendant la dernière voiture qui ne pouvait tarder.

Ce fut un travail considérable, exigeant de longues réflexions et de grands raisonnements.

Puis la charrette au bout d’une heure apparut à la barrière et il fallut la décharger sous la pluie.

La maison, quand le soir tomba, était dans un complet désordre, pleine d’objets empilés au hasard ; et Jeanne harassée s’endormit aussitôt qu’elle fut au lit.

Les jours suivants elle n’eut pas le temps de s’attendrir tant elle se trouva accablée de besogne. Elle prit même un certain plaisir à faire jolie sa nouvelle demeure, la pensée que son fils y reviendrait la poursuivant sans cesse. Les tapisseries de son ancienne chambre furent tendues dans la salle à manger, qui servait en même temps de salon ; et elle organisa avec un soin particulier une des deux pièces du premier qui prit en sa pensée le nom « d’appartement de Poulet ».

Elle se réserva la seconde, Rosalie habitant au-dessus, à côté du grenier.

La petite maison arrangée avec soin était gentille ; et Jeanne s’y plut dans les premiers temps, bien que quelque chose lui manquât dont elle ne se rendait pas bien compte.

Un matin, le clerc de notaire de Fécamp lui apporta trois mille six cents francs, prix des meubles laissés aux Peuples et estimés par un tapissier. Elle ressentit, en recevant cet argent, un frémissement de plaisir ; et, dès que l’homme fut parti, elle s’empressa de mettre son chapeau, voulant gagner Goderville au plus vite pour faire tenir à Paul cette somme inespérée.

Mais, comme elle se hâtait sur la grand-route, elle rencontra Rosalie qui revenait du marché. La bonne eut un soupçon sans deviner tout de suite la vérité ; puis, quand elle l’eut découverte, car Jeanne ne lui savait plus rien cacher, elle posa son panier par terre pour se fâcher tout à son aise.

Et elle cria, les poings sur les hanches ; puis elle prit sa maîtresse du bras droit, son panier du bras gauche, et, toujours furieuse, elle se remit en marche vers la maison.

Dès qu’elles furent rentrées, la bonne exigea la remise de l’argent. Jeanne le donna en gardant les six cents francs ; mais sa ruse fut vite percée par la servante mise en défiance ; et elle dut livrer le tout.

Rosalie consentit cependant à ce que ce reliquat fût envoyé au jeune homme.

Il remercia au bout de quelques jours. « Tu m’as rendu un grand service, ma chère maman, car nous étions dans une profonde misère. »

Jeanne cependant ne s’accoutumait guère à Batteville ; il lui semblait sans cesse qu’elle ne respirait plus comme autrefois, qu’elle était plus seule encore, plus abandonnée, plus perdue. Elle sortait pour faire un tour, gagnait le hameau de Verneuil, revenait par les Trois-Mares, puis, une fois rentrée, se relevait, prise d’une envie de ressortir comme si elle eût oublié d’aller là justement où elle devait se rendre, où elle avait envie de se promener.

Et cela, tous les jours, recommençait sans qu’elle comprît la raison de cet étrange besoin. Mais, un soir, une phrase lui vint inconsciemment qui lui révéla le secret de ses inquiétudes. Elle dit, en s’asseyant, pour dîner : « Oh ! comme j’ai envie de voir la mer ! »

Ce qui lui manquait si fort, c’était la mer, sa grande voisine depuis vingt-cinq ans, la mer avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants, la mer que chaque matin elle voyait de sa fenêtre des Peuples, qu’elle respirait jour et nuit, qu’elle sentait près d’elle, qu’elle s’était mise à aimer comme une personne sans s’en douter.

Massacre vivait également dans une extrême agitation. Il s’était installé, dès le soir de son arrivée, dans le bas du buffet de la cuisine, sans qu’il fût possible de l’en déloger. Il restait là tout le jour, presque immobile, se retournant seulement de temps en temps avec un grognement sourd.

Mais, aussitôt que venait la nuit, il se levait et se traînait vers la porte du jardin, en heurtant les murs. Puis, quand il avait passé dehors les quelques minutes qu’il lui fallait, il rentrait, s’asseyait sur son derrière devant le fourneau encore chaud, et, dès que ses deux maîtresses étaient parties se coucher, il se mettait à hurler.

Il hurlait ainsi toute la nuit, d’une voix plaintive et lamentable, s’arrêtant parfois une heure pour reprendre sur un ton plus déchirant encore. On l’attacha devant la maison dans un baril. Il hurla sous les fenêtres. Puis, comme il était infirme et bien près de mourir, on le remit à la cuisine.

Le sommeil devenait impossible pour Jeanne qui entendait le vieil animal gémir et gratter sans cesse, cherchant à se reconnaître dans cette maison nouvelle, comprenant bien qu’il n’était plus chez lui.

Rien ne le pouvait calmer. Assoupi le long du jour, comme si ses yeux éteints, la conscience de son infirmité, l’eussent empêché de se mouvoir, alors que tous les êtres vivent et s’agitent, il se mettait à rôder sans repos dès que tombait le soir, comme s’il n’eût plus osé vivre et remuer que dans les ténèbres, qui font tous les êtres aveugles.

On le trouva mort un matin. Ce fut un grand soulagement.

L’hiver s’avançait ; et Jeanne se sentait envahie par une invincible désespérance. Ce n’était pas une de ces douleurs aiguës qui semblent tordre l’âme, mais une morne et lugubre tristesse.

Aucune distraction ne la réveillait. Personne ne s’occupait d’elle. La grand-route devant sa porte se déroulait à droite et à gauche presque toujours vide. De temps en temps un tilbury passait au trot, conduit par un homme à figure rouge dont la blouse, gonflée au vent de la course, faisait une sorte de ballon bleu ; parfois c’était une charrette lente, ou bien on voyait venir de loin deux paysans, l’homme et la femme, tout petits à l’horizon, puis grandissant, puis, quand ils avaient dépassé la maison, rediminuant, devenant gros comme deux insectes, là-bas, tout au bout de la ligne blanche qui s’allongeait à perte de vue, montant et descendant selon les molles ondulations du sol.

Quand l’herbe se remit à pousser, une fillette en jupe courte passait tous les matins devant la barrière, conduisant deux vaches maigres qui broutaient le long des fossés de la route. Elle revenait le soir, de la même allure endormie, faisant un pas toutes les dix minutes derrière ses bêtes.

Jeanne, chaque nuit, rêvait qu’elle habitait encore les Peuples.

Elle s’y retrouvait comme autrefois avec père et petite mère, et parfois même avec tante Lison. Elle refaisait des choses oubliées et finies, s’imaginait soutenir madame Adélaïde voyageant dans son allée. Et chaque réveil était suivi de larmes.

Elle pensait toujours à Paul, se demandant : « Que fait-il ? Comment est-il maintenant ? Songe-t-il à moi quelquefois ? » En se promenant lentement dans les chemins creux entre les fermes, elle roulait dans sa tête toutes ces idées qui la martyrisaient ; mais elle souffrait surtout d’une jalousie inapaisable contre cette femme inconnue qui lui avait ravi son fils. Cette haine seule la retenait, l’empêchait d’agir, d’aller le chercher, de pénétrer chez lui. Il lui semblait voir la maîtresse debout sur la porte et demandant : « Que voulez-vous ici, madame ? » Sa fierté de mère se révoltait de la possibilité de cette rencontre ; et un orgueil hautain de femme toujours pure, sans défaillances et sans tache, l’exaspérait de plus en plus contre toutes ces lâchetés de l’homme asservi par les sales pratiques de l’amour charnel qui rend lâches les cœurs eux-mêmes. L’humanité lui semblait immonde quand elle songeait à tous les secrets malpropres des sens, aux caresses qui avilissent, à tous les mystères devinés des accouplements indissolubles.

Le printemps et l’été passèrent encore.

Mais quand l’automne revint avec les longues pluies, le ciel grisâtre, les nuages sombres, une telle lassitude de vivre ainsi la saisit, qu’elle se résolut à tenter un grand effort pour reprendre son Poulet.

La passion du jeune homme devait être usée à présent.

Elle lui écrivit une lettre éplorée.

Mon cher enfant, je viens te supplier de revenir auprès de moi. Songe donc que je suis vieille et malade, toute seule, toute l’année, avec une bonne. J’habite maintenant une petite maison auprès de la route. C’est bien triste. Mais si tu étais là, tout changerait pour moi. Je n’ai que toi au monde et je ne t’ai pas vu depuis sept ans ! Tu ne sauras jamais comme j’ai été malheureuse et combien j’avais reposé mon cœur sur toi. Tu étais ma vie, mon rêve, mon seul espoir, mon seul amour et tu me manques, et tu m’as abandonnée !

Oh ! reviens, mon petit Poulet, reviens m’embrasser, reviens auprès de ta vieille mère qui te tend des bras désespérés.

Jeanne.

Il répondit quelques jours plus tard.

Ma chère maman, je ne demanderais pas mieux que d’aller te voir, mais je n’ai pas le sou. Envoie-moi quelque argent et je viendrai. J’avais du reste l’intention d’aller te trouver pour te parler d’un projet qui me permettrait de faire ce que tu me demandes.

Le désintéressement et l’affection de celle qui a été ma compagne dans les vilains jours que je traverse, demeurent sans limites à mon égard. Il n’est pas possible que je reste plus longtemps sans reconnaître publiquement son amour et son dévouement si fidèles. Elle a du reste de très bonnes manières que tu pourras apprécier. Et elle est très instruite, elle lit beaucoup. Enfin, tu ne te fais pas l’idée de ce qu’elle a toujours été pour moi. Je serais une brute, si je ne lui témoignais pas ma reconnaissance. Je viens donc te demander l’autorisation de l’épouser. Tu me pardonnerais mes escapades et nous habiterions tous ensemble dans ta nouvelle maison.

Si tu la connaissais, tu m’accorderais tout de suite ton consentement. Je t’assure qu’elle est parfaite, et très distinguée. Tu l’aimerais, j’en suis certain. Quant à moi, je ne pourrais pas vivre sans elle.

J’attends ta réponse avec impatience, ma chère maman, et nous t’embrassons de tout cœur.

Ton fils,

Vicomte Paul de Lamare.

Vicomte Paul de Lamare.

Jeanne fut atterrée. Elle demeurait immobile, la lettre sur les genoux, devinant la ruse de cette fille qui avait sans cesse retenu son fils, qui ne l’avait pas laissé venir une seule fois, attendant son heure, l’heure où la vieille mère désespérée, ne pouvant plus résister au désir d’étreindre son enfant, faiblirait, accorderait tout.

Et la grosse douleur de cette préférence obstinée de Paul pour cette créature déchirait son cœur. Elle répétait : « Il ne m’aime pas. Il ne m’aime pas. »

Rosalie entra. Jeanne balbutia : « Il veut l’épouser maintenant. »

La bonne eut un sursaut : « Oh ! Madame, vous ne permettrez pas ça. M. Paul ne va pas ramasser cette traînée. »

Et Jeanne accablée, mais révoltée, répondit : « Ça, jamais, ma fille. Et, puisqu’il ne veut pas venir, je vais aller le trouver, moi, et nous verrons laquelle de nous deux l’emportera. »

Et elle écrivit tout de suite à Paul pour annoncer son arrivée, et pour le voir autre part que dans le logis habité par cette gueuse.

Puis, en attendant une réponse, elle fit ses préparatifs. Rosalie commença à empiler dans une vieille malle le linge et les effets de sa maîtresse. Mais comme elle pliait une robe, une ancienne robe de campagne, elle s’écria : « Vous n’avez seulement rien à vous mettre sur le dos. Je ne vous permettrai pas d’aller comme ça. Vous feriez honte à tout le monde ; et les dames de Paris vous regarderaient comme une servante. »

Jeanne la laissa faire. Et les deux femmes se rendirent ensemble à Goderville pour choisir une étoffe à carreaux verts, qui fut confiée à la couturière du bourg. Puis elles entrèrent chez le notaire Me Roussel, qui faisait chaque année un voyage d’une quinzaine dans la capitale, afin d’obtenir de lui des renseignements. Car Jeanne depuis vingt-huit ans n’avait pas revu Paris.

Il fit des recommandations nombreuses sur la manière d’éviter les voitures, sur les procédés pour n’être pas volé, conseillant de coudre l’argent dans la doublure des vêtements et de ne garder dans la poche que l’indispensable ; il parla longuement des restaurants à prix moyens dont il désigna deux ou trois fréquentés par des femmes ; et il indiqua l’Hôtel de Normandie où il descendait lui-même, auprès de la gare du chemin de fer. On pouvait s’y présenter de sa part.

Depuis six ans, ces chemins de fer dont on parlait partout fonctionnaient entre Paris et Le Havre. Mais Jeanne, obsédée de chagrin, n’avait pas encore vu ces voitures à vapeur qui révolutionnaient tout le pays.

Cependant Paul ne répondait pas.

Elle attendit huit jours, puis quinze jours, allant chaque matin sur la route au-devant du facteur qu’elle abordait en frémissant : « Vous n’avez rien pour moi, père Malandain ? » Et l’homme répondait toujours de sa voix enrouée par les intempéries des saisons : « Encore rien c’te fois, ma bonne dame. »

C’était cette femme assurément qui empêchait Paul de répondre !

Jeanne alors résolut de partir tout de suite. Elle voulait prendre Rosalie avec elle, mais la bonne refusa de la suivre pour ne pas augmenter les frais de voyage.

Elle ne permit pas d’ailleurs à sa maîtresse d’emporter plus de trois cents francs : « S’il vous en faut d’autres, vous m’écrirez donc, et j’irai chez le notaire pour qu’il vous fasse parvenir ça. Si je vous en donne plus, c’est M. Paul qui l’empochera. »

Et, un matin de décembre, elles montèrent dans la carriole de Denis Lecoq qui vint les chercher pour les conduire à la gare, Rosalie faisant jusque-là la conduite à sa maîtresse.

Elles prirent d’abord des renseignements sur le prix des billets, puis, quand tout fut réglé et la malle enregistrée, elles attendirent devant ces lignes de fer, cherchant à comprendre comment manœuvrait cette chose, si préoccupées de ce mystère qu’elles ne pensaient plus aux tristes raisons du voyage.

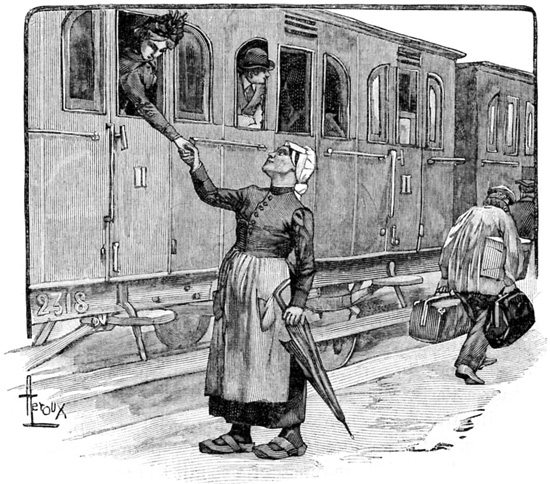

Enfin, un sifflement lointain leur fit tourner la tête, et elles aperçurent une machine noire qui grandissait. Cela arriva avec un bruit terrible, passa devant elles en traînant une longue chaîne de petites maisons roulantes ; et, un employé ayant ouvert une porte, Jeanne embrassa Rosalie en pleurant et monta dans une de ces cases.

Rosalie, émue, criait :

« Au revoir, Madame ; bon voyage, à bientôt !

— Au revoir, ma fille. »

Un coup de sifflet partit encore, et tout le chapelet de voitures se remit à rouler doucement d’abord, puis plus vite, puis avec une rapidité effrayante.

Dans le compartiment où se trouvait Jeanne, deux messieurs dormaient adossés à deux coins.

Elle regardait passer les campagnes, les arbres, les fermes, les villages, effarée de cette vitesse, se sentant prise dans une vie nouvelle, emportée dans un monde nouveau qui n’était plus le sien, celui de sa tranquille jeunesse et de sa vie monotone.

Le soir venait, lorsque le train entra dans Paris.

Un commissionnaire prit la malle de Jeanne ; et elle le suivit effarée, bousculée, inhabile à passer dans la foule remuante, courant presque derrière l’homme, dans la crainte de le perdre de vue.

Quand elle fut dans le bureau de l’hôtel, elle s’empressa d’annoncer :

« Je vous suis recommandée par M. Roussel. »

La patronne, une énorme femme sérieuse, assise à son bureau, demanda :

« Qui ça, M. Roussel ? »

Jeanne interdite reprit : « Mais le notaire de Goderville, qui descend chez vous tous les ans. »

La grosse dame déclara :

« C’est possible. Je ne le connais pas. Vous voulez une chambre ?

— Oui, madame. »

Et un garçon, prenant son bagage, monta l’escalier devant elle.

Elle se sentait le cœur serré. Elle s’assit devant une petite table et demanda qu’on lui montât un bouillon avec une aile de poulet. Elle n’avait rien pris depuis l’aurore.

Elle mangea tristement à la lueur d’une bougie, songeant à mille choses, se rappelant son passage en cette même ville au retour de son voyage de noces, les premiers signes du caractère de Julien, apparus lors de ce séjour à Paris. Mais elle était jeune alors, et confiante, et vaillante. Maintenant elle se sentait vieille, embarrassée, craintive même, faible et troublée pour un rien. Quand elle eut fini son repas, elle se mit à la fenêtre et regarda la rue pleine de monde. Elle avait envie de sortir, et n’osait point. Elle allait infailliblement se perdre, pensait-elle. Elle se coucha ; et souffla sa lumière.

Mais le bruit, cette sensation d’une ville inconnue, et le trouble du voyage la tenaient éveillée. Les heures s’écoulaient. Les rumeurs du dehors s’apaisaient peu à peu sans qu’elle pût dormir, énervée par ce demi-repos des grandes villes. Elle était habituée à ce calme et profond sommeil des champs, qui engourdit tout, les hommes, les bêtes et les plantes ; et elle sentait maintenant, autour d’elle, toute une agitation mystérieuse. Des voix presque insaisissables lui parvenaient comme si elles eussent glissé dans les murs de l’hôtel. Parfois, un plancher craquait, une porte se fermait, une sonnette tintait.

Tout à coup, vers deux heures du matin, alors qu’elle commençait à s’assoupir, une femme poussa des cris dans une chambre voisine ; Jeanne s’assit brusquement dans son lit ; puis elle crut entendre un rire d’homme.

Alors, à mesure qu’approchait le jour, la pensée de Paul l’envahit ; et elle s’habilla dès que le crépuscule parut.

Il habitait rue du Sauvage, dans la Cité. Elle voulut s’y rendre à pied pour obéir aux recommandations d’économie de Rosalie. Il faisait beau ; l’air froid piquait la chair ; des gens pressés couraient sur les trottoirs. Elle allait le plus vite possible, suivant une rue indiquée au bout de laquelle elle devait tourner à droite, puis à gauche ; puis, arrivée sur une place, il lui faudrait s’informer de nouveau. Elle ne trouva pas la place et se renseigna auprès d’un boulanger qui lui donna des indications différentes. Elle repartit, s’égara, erra, suivit d’autres conseils, se perdit tout à fait.

Affolée, elle marchait maintenant presque au hasard. Elle allait se décider à appeler un cocher quand elle aperçut la Seine. Alors elle longea les quais.

Au bout d’une heure environ, elle entrait dans la rue du Sauvage, une sorte de ruelle toute noire. Elle s’arrêta devant la porte, tellement émue qu’elle ne pouvait plus faire un pas.

Il était là, dans cette maison, Poulet.

Elle sentait trembler ses genoux et ses mains ; enfin elle entra, suivit un couloir, vit la case du portier, et demanda en tendant une pièce d’argent : « Pourriez-vous monter dire à M. Paul de Lamare qu’une vieille dame, une amie de sa mère, l’attend en bas ? »

Le portier répondit :

« Il n’habite plus ici, madame. »

Un grand frisson la parcourut. Elle balbutia :

« Ah ! où... où demeure-t-il maintenant ?

— Je ne sais pas. »

Elle se sentit étourdie comme si elle allait tomber et elle demeura quelque temps sans pouvoir parler. Enfin, par un effort violent, elle reprit sa raison, et murmura :

« Depuis quand est-il parti ? »

L’homme la renseigna abondamment. « Voilà quinze jours. Ils sont partis comme ça, un soir, et pas revenus. Ils devaient partout dans le quartier ; aussi vous comprenez bien qu’ils n’ont pas laissé leur adresse. »

Jeanne voyait des lueurs, des grands jets de flamme, comme si on lui eût tiré des coups de fusil devant les yeux. Mais une idée fixe la soutenait, la faisait demeurer debout, calme en apparence, et réfléchie. Elle voulait savoir et retrouver Poulet.

« Alors il n’a rien dit, en s’en allant ?

— Oh ! rien du tout, ils se sont sauvés pour ne pas payer, voilà.

— Mais, il doit envoyer chercher ses lettres par quelqu’un.

— Plus souvent que je les donnerais. Et puis ils n’en recevaient pas dix par an. Je leur en ai monté une pourtant deux jours avant qu’ils s’en aillent. »

C’était sa lettre sans doute. Elle dit précipitamment : « Écoutez, je suis sa mère, à lui, et je suis venue pour le chercher. Voilà dix francs pour vous. Si vous avez quelque nouvelle ou quelque renseignement sur lui, apportez-les-moi à l’hôtel de Normandie, rue du Havre, et je vous paierai bien. »

Il répondit : « Comptez sur moi, madame. »

Et elle se sauva.

Elle se remit à marcher sans s’inquiéter où elle allait. Elle se hâtait comme pressée par une course importante ; elle filait le long des murs, heurtée par des gens à paquets ; elle traversait les rues sans regarder les voitures venir, injuriée par les cochers ; elle trébuchait aux marches des trottoirs auxquelles elle ne prenait point garde ; elle courait devant elle, l’âme perdue.

Tout à coup elle se trouva dans un jardin et elle se sentit si fatiguée qu’elle s’assit sur un banc. Elle y demeura fort longtemps apparemment, pleurant sans s’en apercevoir, car des passants s’arrêtaient pour la regarder. Puis elle sentit qu’elle avait très froid ; et elle se leva pour repartir ; ses jambes la portaient à peine tant elle était accablée et faible.

Elle voulait entrer prendre un bouillon dans un restaurant, mais elle n’osait pas pénétrer dans ces établissements, prise d’une espèce de honte, d’une peur, d’une sorte de pudeur de son chagrin qu’elle sentait visible. Elle s’arrêtait une seconde devant la porte, regardait au-dedans, voyait tous ces gens attablés et mangeant, et s’enfuyait intimidée, se disant : « J’entrerai dans le prochain. » Et elle ne pénétrait pas davantage dans le suivant.

À la fin elle acheta chez un boulanger un petit pain en forme de lune, et elle se mit à le croquer tout en marchant. Elle avait grand-soif, mais elle ne savait où aller boire et elle s’en passa.

Elle franchit une voûte et se trouva dans un autre jardin entouré d’arcades. Elle reconnut alors le Palais-Royal.

Comme le soleil et la marche l’avaient un peu réchauffée, elle s’assit encore une heure ou deux.

Une foule entrait, une foule élégante qui causait, souriait, saluait, cette foule heureuse dont les femmes sont belles et les hommes riches, qui ne vit que pour la parure et les joies.

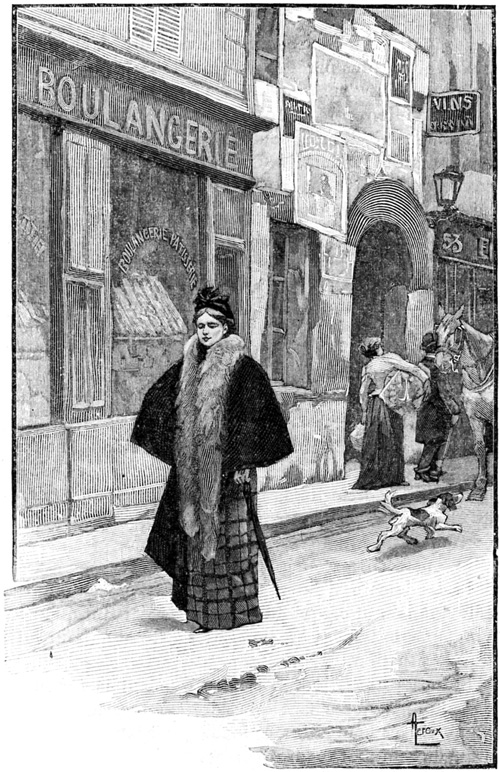

Jeanne, effarée d’être au milieu de cette cohue brillante, se leva pour s’enfuir ; mais soudain la pensée lui vint qu’elle pourrait rencontrer Paul en ce lieu ; et elle se mit à errer en épiant les visages, allant et revenant sans cesse, d’un bout à l’autre du Jardin, de son pas humble et rapide.

Des gens se retournaient pour la regarder, d’autres riaient et se la montraient. Elle s’en aperçut et se sauva, pensant que, sans doute, on s’amusait de sa tournure et de sa robe à carreaux verts choisie par Rosalie et exécutée sur ses indications par la couturière de Goderville.

Elle n’osait même plus demander sa route aux passants. Elle s’y hasarda pourtant et finit par retrouver son hôtel.

Elle passa le reste du jour sur une chaise, aux pieds de son lit, sans remuer. Puis elle dîna, comme la veille, d’un potage et d’un peu de viande. Puis elle se coucha, accomplissant chaque acte machinalement, par habitude.

Le lendemain elle se rendit à la préfecture de police pour qu’on lui retrouvât son enfant. On ne put rien lui promettre ; on s’en occuperait cependant.

Alors elle vagabonda par les rues, espérant toujours le rencontrer. Et elle se sentait plus seule dans cette foule agitée, plus perdue, plus misérable qu’au milieu des champs déserts.

Quand elle rentra, le soir, à l’hôtel, on lui dit qu’un homme l’avait demandée de la part de M. Paul et qu’il reviendrait le lendemain. Un flot de sang lui jaillit au cœur et elle ne ferma pas l’œil de la nuit. Si c’était lui ? Oui c’était lui assurément bien qu’elle ne l’eût pas reconnu aux détails qu’on lui avait donnés.

Vers neuf heures du matin on heurta sa porte, elle cria : « Entrez ! » prête à s’élancer, les bras ouverts. Un inconnu se présenta. Et, pendant qu’il s’excusait de l’avoir dérangée, et qu’il expliquait son affaire, une dette de Paul qu’il venait réclamer, elle se sentait pleurer sans vouloir le laisser paraître, enlevant les larmes du bout du doigt, à mesure qu’elles glissaient au coin des yeux.

Il avait appris sa venue par le concierge de la rue du Sauvage, et, comme il ne pouvait retrouver le jeune homme, il s’adressait à la mère. Et il tendait un papier qu’elle prit sans songer à rien. Elle lut un chiffre, 90 francs, tira son argent et paya.

Elle ne sortit pas ce jour-là.

Le lendemain d’autres créanciers se présentèrent. Elle donna tout ce qui lui restait, ne réservant qu’une vingtaine de francs ; et elle écrivit à Rosalie pour lui dire sa situation.

Elle passait ses jours à errer, attendant la réponse de sa bonne, ne sachant que faire, où tuer les heures lugubres, les heures interminables, n’ayant personne à qui dire un mot tendre, personne qui connût sa misère. Elle allait au hasard, harcelée à présent par un besoin de partir, de retourner là-bas, dans sa petite maison sur le bord de la route solitaire.

Elle n’y pouvait plus vivre quelques jours auparavant tant la tristesse l’accablait, et maintenant elle sentait bien qu’elle ne saurait plus, au contraire, vivre que là, où ses mornes habitudes s’étaient enracinées.

Enfin, un soir, elle trouva une lettre et deux cents francs. Rosalie disait :

Madame Jeanne, revenez bien vite, car je ne vous enverrai plus rien. Quant à M. Paul, c’est moi qu’irai le chercher quand nous aurons de ses nouvelles.

Je vous salue. Votre servante,

Rosalie.

Et Jeanne repartit pour Batteville, un matin qu’il neigeait, et qu’il faisait grand froid.

| Chapitre XII — | Chapitre XIII | — Chapitre XIV |