La côte et le plateau cauchois,

éléments majeurs de l'œuvre de Maupassant

Vue du large, la côte est magnifique : un grand mur gris avec des raies noires. Cette ligne grise des falaises a retenu les Barbares du Nord, Saxons et Normands. Les articulations du rivage prennent une grande valeur. Avec ses falaises rigides, le littoral du pays de Caux n'est qu'assez peu favorable aux établissements maritimes. La côte cauchoise, prolongée par la côte de Vimeux, décrit un S retourné. On y remarque tout à fait le travail de l'érosion. Les vagues y creusent de profondes entailles dans la craie friable.

Les Normands connaissent la mer, c'est « une voisine d'humeur difficile, mais dont le terrien sait aussi tirer grand profit. » Maupassant a donc, en tant que Normand, connu la côte comme la connaissent les pêcheurs. En effet, il l'a explorée plusieurs fois. Dans ses œuvres, nous en avons maintes et maintes descriptions. Dans Une Vie, l'épisode de la vengeance du comte de Fourville. Les habitués d'Étretat, et même les touristes, qui ont aperçu ce paysage, admireront la netteté et la fidélité de ces descriptions. En effet, rien n'y manque, ni les sources d'eau douce, ni les mousses, ni les rochers.

Il n'est point de détail de la vie maritime que Maupassant n'ait observé. Il a vécu de l'existence des pêcheurs, ceux de la côte et ceux du large. Toujours dans Une Vie (chapitre III), la scène du baptême de la barque à Yport.

Le pays cauchois réalise en fait l'union entre la terre et la mer. Dans Miss Harriet, Léon Chenal nous peint ce pays : « J'arrivai un soir au petit village de Bénouville, entre Yport et Étretat. Je venais de Fécamp, en suivant la côte, la haute côte droite comme une muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. J'avais marché depuis le matin sur ce gazon ras, fin, et souple comme un tapis, qui pousse au bord de l'abîme sous le vent salé du large. Et, chantant à plein gosier, allant à grands pas, regardant tantôt la fuite lente et arrondie d'une mouette promenant sur le ciel bleu la courbe blanche de ses ailes, tantôt, sur la mer verte, la voile brune d'une barque de pêche, j'avais passé un jour heureux d'insouciance et de liberté. On m'indiqua une petite ferme où on logeait des voyageurs, sorte d'auberge tenue par une paysanne, au milieu d'une cour normande entourée d'un double rang de hêtres. Nous étions en mai : les pommiers épanouis couvraient la cour d'un toit de fleurs parfumées, semaient incessamment une pluie tournoyante de folioles roses qui tombaient sans fin sur les gens et sur l'herbe... » Nous avons également une très belle description de cette côte cauchoise, qui nous permet de découvrir non seulement le paysage, mais aussi l'émotion qu'elle suscite : « C'était l'automne. Des deux côtés du chemin les champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. (...) Des alouettes chantaient en l'air, d'autres oiseaux pépiaient dans les buissons. » La côte apparaît « haute et droite comme une muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. » Mais il semble y avoir une dualité de la mer, à la fois « laiteuse » et « dure ». L'histoire de Miss Harriet est en elle-même émouvante, mais le décor fait aussi naître de nombreux sentiments. Tout contribue à ce que le lecteur se sente dans la scène : « L'air tiède, embaumé, plein de senteurs d'herbes et de senteurs d'algues, caresse l'odorat de son parfum sauvage, caresse le palais de sa saveur marine, caresse l'esprit de sa douleur pénétrante (...) Et nous buvions, la bouche ouverte et la poitrine dilatée, ce souffle frais qui avait passé l'Océan, et qui nous glissait sur la peau, lent et salé, par le long baiser des vagues ». A travers ce passage, la côte cauchoise apparaît comme un lieu où tous les sens sont en éveil.

Il faudrait également citer tout Pierre et Jean pour décrire les parages de la baie de la Seine, la rade du Havre, la côte de Grâce, l'estuaire, ou encore les bancs de sable, « qui se déplacent à chaque marée, et mettent en défaut les pilotes de Quilleboeuf eux-mêmes, s'ils ne font pas tous le tour du chenal ». Cependant, il oppose la côte plate de la Basse-Normandie, « qui descend en pâturages, en prairies et en champs jusqu'à la mer », et que l'on a devant soi des jetées du Havre, à la grande falaise « découpée, dentelée, superbe du pays de Caux, immense muraille blanche, dont chaque échancrure cache un village ou un port : Étretat, Fécamp, Saint-Valéry, Le Tréport, Dieppe, etc. ». Dans le chapitre VI de Pierre et Jean, nous remarquons toujours cette union entre la mer cauchoise et les hautes falaises : « La falaise au bout [du] vallon dominait la mer de quatre-vingts mètres. Dans l'encadrement des côtes vertes, s'abaissant à droite et à gauche, un grand triangle d'eau, d'un bleu d'argent sous le soleil, apparaissait au loin, et une voile, à peine visible, avait l'air d'un insecte là-bas ». Maupassant fait aussi allusion aux rochers imposants qui forment cette côte : « ... un surprenant chaos de rochers énormes, écroulés, renversés, entassés les uns sur les autres, dans une espèce de plaine herbeuse et mouvementée, qui courait à perte de vue vers le sud, formée par les éboulements anciens. Sur cette longue bande de broussailles et de gazon secouée, eût-on dit, par des sursauts de volcan, les rocs tombés, semblaient les ruines d'une grande citée disparue, qui regardaient autrefois l'Océan, dominée elle-même par la muraille blanche et sans fin de la falaise. » Nous pourrions emprunter les mots de Madame Rosémilly pour qualifier tout simplement ce paysage : « Ça, c'est beau. »

Bien sûr, Maupassant n'est pas sans citer la falaise qui longe la côte « de Dieppe au Havre. » Ainsi, dans Le saut du berger, à travers une description précise, il nous évoque sa formation : « La côte présente une falaise ininterrompue, haute de cent mètres environ, et droite comme une muraille. De place en place, cette grande ligne de rochers blancs s'abaisse brusquement, et une petite vallée étroite, aux pentes rapides couvertes de gazon ras et de joncs marins, descend du plateau cultivé, vers une plage de galets, où elle aboutit par un ravin semblable au lit d'un torrent. La nature a fait ces vallées, les pluies d'orages les ont terminées par ces ravins, en taillant ce qui restait de falaise, creusant jusqu'à la mer le lit des eaux qui sert de passage aux hommes. » Comme dans Miss Harriet, l'auteur fait de nouveau référence à un « grand triangle d'eau bleu encadrée par les pentes vertes du val, et tâchée parfois de voiles blanches passant au loin dans un coup de soleil. »

Maupassant a tant observé ces paysages maritimes, cette « vaste mer, qui roul[e], à cent mètres sous nous ses petits flots », a si longuement observé « l'eau, le soleil, les nuages et les roches » qu'il en est comme obsédé, ne « peut plus raconter autre chose, et pense simplement, comme on pense quand le flot vous berce, vous engourdit et vous promène. »

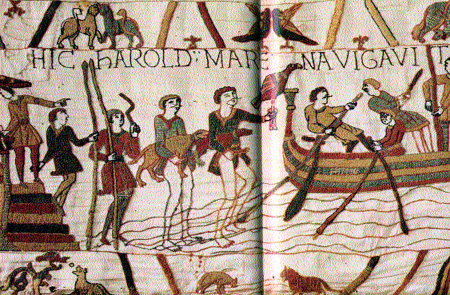

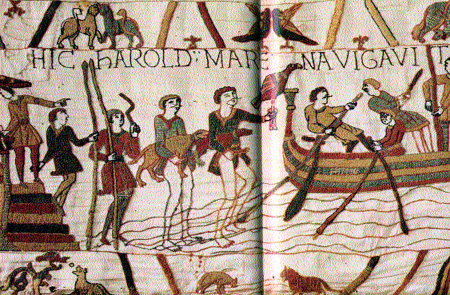

L'œuvre de Maupassant nous montre aussi la ressemblance entre le marin cauchois et le « terrien de même race. » La Normandie nous apparaît comme une terre de transition, un passage vers la mer. En effet, c'est par la mer que sont venus les barbares du nord qui ont conquis la province; c'est la mer qui a porté vers d'autres pays et vers d'autres conquêtes les ducs de Normandie, et la tapisserie de Bayeux nous montre à cet effet, le double , arroi, maritime et terrestre, de Guillaume le Bâtard.

L'œuvre de Maupassant nous montre aussi la ressemblance entre le marin cauchois et le « terrien de même race. » La Normandie nous apparaît comme une terre de transition, un passage vers la mer. En effet, c'est par la mer que sont venus les barbares du nord qui ont conquis la province; c'est la mer qui a porté vers d'autres pays et vers d'autres conquêtes les ducs de Normandie, et la tapisserie de Bayeux nous montre à cet effet, le double , arroi, maritime et terrestre, de Guillaume le Bâtard.

Le vent de la mer, dit de « norois », balaie le plateau de Caux : la bruine, le crachin ont vieilli les vieilles pierres de Rouen. L'union de la terre et de la mer n'est pas plus étroite que dans la baie du Mont Saint Michel, où deux fois par jour, le flot vient recouvrir et découvrir l'herbe rase des polders et le sable blond des grèves, puis se retire jusqu'à l'horizon.

Mais il n'y a pas que la mer ou la côte qui prennent place dans l'œuvre normande de Guy de Maupassant; en effet nous pouvons également découvrir la beauté de la terre du plateau cauchois.

Dès qu'on vient au sommet des côtes hautes normandes, à perte de vue s'étend le plateau cauchois. Au fil des saisons, comme tout paysage, ce plateau change. Au temps des labours, la terre est striée de sillons roux. Après l'automne, tout est tacheté de blanc. A la belle saison, tout est coloré de façon nuancée, entre le colza jaune, le vert de l'avoine et du blé ou encore la couleur vive des betteraves. C'est à l'époque de Maupassant qu'on trouve les premiers fossés, bordés de hêtres, de frênes...

Le bocage normand est également évoqué dans son œuvre, ainsi dans Notre Cœur, Maupassant nous fait découvrir la campagne d'Argentan à travers les yeux d'André Mariolle, qui s'en va rejoindre Michèle de Burne en Avranches. Dans le train qui l'y conduit, André observe le paysage : « ..., Argentan passé, ses yeux furent attirés vers les portières par toute la verdure normande. Le convoi traversait un long pays onduleux, coupé de vallons, où les domaines des paysans, herbages et prairies à pommiers, étaient entourés de grands arbres dont les têtes touffues semblaient luisantes sous les rayons du soleil. On touchait à la fin de juillet; c'était la saison vigoureuse où cette terre, nourrice puissante, fait épanouir sa sève et sa vie. Dans tous les enclos, séparés et reliés par ces hautes murailles de feuilles, les gros bœufs blonds, les vaches aux flancs tachetés de vagues dessins bizarres, les taureaux roux au front large, au jabot de chair poilue, à l'air provocateur et fier, debout auprès des clôtures ou couchés dans les pâturages qui ballonnaient leurs ventres, se succédaient indéfiniment à travers la fraîche contrée, dont le sol semblait suer du cidre et de la chair. »

L'œuvre de Maupassant nous montre aussi la ressemblance entre le marin cauchois et le « terrien de même race. » La Normandie nous apparaît comme une terre de transition, un passage vers la mer. En effet, c'est par la mer que sont venus les barbares du nord qui ont conquis la province; c'est la mer qui a porté vers d'autres pays et vers d'autres conquêtes les ducs de Normandie, et la tapisserie de Bayeux nous montre à cet effet, le double , arroi, maritime et terrestre, de Guillaume le Bâtard.

L'œuvre de Maupassant nous montre aussi la ressemblance entre le marin cauchois et le « terrien de même race. » La Normandie nous apparaît comme une terre de transition, un passage vers la mer. En effet, c'est par la mer que sont venus les barbares du nord qui ont conquis la province; c'est la mer qui a porté vers d'autres pays et vers d'autres conquêtes les ducs de Normandie, et la tapisserie de Bayeux nous montre à cet effet, le double , arroi, maritime et terrestre, de Guillaume le Bâtard.